Чем знаменательны даты 23 марта 1840 г. Историческое происхождения служб документационного обеспечения

Событий исторических, то есть по существу зубодробительных и кровопускательных, совершилось в этот день великое множество:

23 марта 1153 года в Констанце изгнанный из Рима папа Евгений III и германский король Фридрих I заключили соглашение, по которому Барбаросса обязался сокрушить Римскую республику и вновь отдать город в руки папы. За это Евгений III обещал Барбароссе императорскую корону и поддержку в борьбе против баварских конкурентов короля – Вельфов.

23 марта 1238 года монгольские войска хана Батыя взяли Торжок, который осаждали две недели, и истребили всех его жителей.

23 марта 1840 года горцы Шамиля, казалось бы, совершенно усмиренные прошлой осенью, после ожесточенного боя взяли укрепление Михайловское на черноморском берегу.

23 марта 1918 года германские войска начали обстрел Парижа из гигантской мортиры, которую окрестили «Большая Берта».

23 марта 1919 года полсотни радикалов-националистов собрались в миланском торгово-промышленном клубе по призыву редактора третьеразрядной газеты «Пополо д"Италия» Бенито Муссолини. Собравшиеся подписали декаларацию о создании «Боевого союза» («Фаши де комбаттименто») для «восстановления величия Италии».

А 23 марта 1933 года германский рейхстаг, собравшийся в зале берлинского оперного театра принял «Закон о ликвидации бедственного положения народа и государства». На четыре года законодательные функции передавались кабинету министров. Рейхсканцлер Адольф Гитлер получил диктаторские полномочия на совершенно законных основаниях.

Но того же числа совершилось несколько событий, намекающих на возможность иного исхода всемирно-исторической драмы, кроме всеобщего взаимопоедания:

23 марта 1826 года в Санкт-Петербурге подписан англо-русский протокол о совместном давлении на Турцию с целью добиться автономии Греции.

23 марта 1831 года по почину премьер-министра Чарльза Грея лидер английских либералов Джон Рассел внес в британский парламент «Билль о реформе», значительно расширявший круг избирателей.

23 марта 1881 года был заключен мирный договор, завершивший первую англо-бурскую войну в Южной Африке, удачную для буров. Британия была вынуждена признать независимость Трансвааля.

23 марта 1960 года первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев прибыл во Францию. Общение его с президентом Французской Республики генералом Шарлем де Голлем привело к заметному потеплению советско-французских отношений.

Ну и наука, конечно, неуклонно движется вперед:

23 марта 1876 года русский инженер Павел Яблочков запатентовал в Париже электрическую лампочку.

А 23 марта 1891 года во время проведения финального матча на кубок британской футбольной ассоциации на воротах впервые были установлены сетки.

Прогресс, он все же движется куда-то понемногу…

Число дня рождения "3" быстрее всех остальных чисел раскрывает свой характер. У вас острый и интуитивный разум, способность быстро и легко усваивать знания, часто в весьма раннем возрасте.

Вы талантливый человек, способный, но в одиночку не сможете в полной мере использовать свой талант, так как для достижения цели будете выбирать более легкие пути и средства.

Вы любите приспосабливаться ко всему, что сулит непосредственную выгоду. Жизнь как таковую Вы предпочитаете воспринимать не так уж серьезно.

Три - число троицы. Люди числа три - энергичны, талантливы, дисциплинированны, что почти всегда позволяет им добиваться больших успехов в избранных ими областях деятельности. Как правило, они никогда не удовлетворяются малым. По характеру они очень горды и независимы, им нравится контролировать ситуацию, командовать и приказывать. Наилучшие отношения у них складываются с теми, чье число составляет 3, 6 или 9.

Счастливый день для числа 3 - вторник.

Ваша планета - Марс.

Совет:

Вам нужны интересные люди, легкое, приятное окружение, постоянные развлечения, возможность жить сегодня, а не в будущем. При верном старте вы пойдете далеко, так как не сомневаетесь в своих силах, и компетенты в работе. Однако природная нетерпеливость, стремление к легкой деятельности, как и временный быстрый успех в ней, могут помешать вам перейти на другой путь, с более высокими возможностями, там, где предполагается перспективное планирование.

Важно:

Талант, занятия искусством, помощь другим.

Тройка призывает быть привлекательным для другого пола, иногда агрессивным, но неизменно ярким, блистательным, счастливым и удачливым. Покровительствует студентам, военным, хирургам и авантюристам.

Любовь и секс:

Таких людей чаще всего привлекают обаятельные представители противоположного пола. У них огромные возможности, чтобы притянуть людей с возбуждающей сексуальной аурой.

Но для стабильной семьи требуется гораздо больше, чем просто обаяние. Поэтому они должны полагаться на знание человеческой природы. В молодости многие питают иллюзии в отношении супружества. Им кажется, что все автоматически изменится к лучшему, но после романтики первых месяцев может прийти горькое разочарование.

Единственной гарантией прочности брака служит общность интересов партнеров, а также совместное участие в общественной деятельности. При этом любовь и уважение усиливаются.

Число рождения для женщины

Число рождения 3 для женщины Интересная, деятельная женщина, с ней не соскучишься, при этом довольно рассудительная. Очаровывает мужчин своим обаянием и независимым поведением. В ней привлекают подвижность и интеллект. Она искренна и чувственна, самоуверенна до самовлюбленности. На-полнена оптимизмом, надеждами и желаниями. Ей необходимо чувствовать себя свободной и находиться в центре внимания. Только тогда у нее могут сложиться с партнером прочные и гармоничные отношения, в которых она так нуждается. Интуитивно знает, чего хочет, и обычно получает это. Ценит дружбу и преданность, секс для нее - это игра и развлечение. В первую очередь, стремиться к удовлетворению собственных потребностей. Она устремлена в будущее, не терпит упоминания о старых взаимоотношениях. С ней надо общаться осторожно. Ей нужны романтические приключения и интеллектуальное общение. Ее чувства изменчивы, она устает от глубоких отношений. Даже будучи влюблена, может флиртовать с другими мужчинами. Импульсивна, и не боится расстаться со своим партнером. Долго остается молодой. Партнер может быть счастлив с нею, потому что она сама стремится быть счастливой. Ей следует прислушиваться к мнению своего партнера, учитывать его вкусы и желания.Число рождения для мужчины

Число рождения 3 для мужчины Общительный, деятельный мужчина, пользуется популярностью и может иметь несколько связей одновременно. Всегда готов к веселью, приключениям, рискованным предприятиям; душа любой компании, но его часто не воспринимают всерьез. Ему свойственно вдохновение и устремленность в будущее. Он не выносит скуки и собственнического к себе отношения. Ему нужно чувствовать себя легко и непринужденно. При первой встрече стремится произвести наилучшее впечатление. В женщине его больше привлекает шарм, чем красивая внешность. Нередко выбирает женщину, основываясь на первом впечатлении, а позже понимает, что это далеко не идеал. Он наслаждается процессом отношений больше, чем результатом. Когда он влюблен, то сосредоточен на предмете своей страсти. Погружается в мечты и грезы. Для него важна духовная близость, интеллектуальное общение, совпадение интересов. Не терпит ограничения свободы. Комфортом и спокойствием его не прельстишь. Склонен к безответственности. Ему подойдет такая же общительная женщина. Возможно, его избранница будет иметь независимый характер и привлекательную внешность.Число рождения 23

Хотят, чтобы все было по их желанию, но им не хватает силы характера настоять на этом, они действуют грубой силой, справляясь лишь с более слабыми. Хитрые. Если они окружены более сильными людьми, то подавлены. Чувствительны и горды, не любят никому быть обязанными. Хотят быть во всем "квиты". Пытаются казаться выше условностей, но любое отклонение от норм у них связано с амбициями, а не с мужеством.

Стремятся к доминированию. Собственники по отношению к друзьям, но не любят такого же отношения к себе. Хорошие браки с людьми такого же темперамента, но желающими подчиниться им. В браке хотят быть либеральными, но на самом деле собственники. Сексуально сильные, желают сильного партнера, но при его отсутствии не переживают. В целом, они не требовательные любовники.

Считают себя во всем правыми. С ними трудно. При наличии терпения можно научить их и заставить принимать другие точки зрения. Они не продадутся за деньги, но при виде денег взор их затуманится.

Могут быть душевные расстройства, боли суставов.

Квадрат Пифагора или психоматрица

Качества, перечисленные в ячейках квадрата, могут быть сильными, средними, слабыми или отсутствующими, все зависит от количества цифр в ячейке.

Расшифровка Квадрата Пифагора (ячейки квадрата)

Характер, сила воли - 3

Энергетика, харизма - 2

Познание, творчество - 3

Здоровье, красота - 1

Логика, интуиция - 0

Трудолюбие, мастерство - 0

Удача, везение - 1

Чувство долга - 2

Память, ум - 0

Расшифровка Квадрата Пифагора (строки, стролбцы и диагонали квадрата)

Чем выше значение, тем более выражено качество.

Самооценка (столбец «1-2-3») - 8

Зарабатывание денег (столбец «4-5-6») - 1

Потенциал таланта (столбец «7-8-9») - 3

Целеустремленность (строка «1-4-7») - 5

Семейность (строка «2-5-8») - 4

Стабильность (строка «3-6-9») - 3

Духовный потенциал (диагональ «1-5-9») - 3

Темперамент (диагональ «3-5-7») - 4

Знак китайского зодиака Крыса

Каждые 2 года происходит смена Стихии года (огонь, земля, металл, вода, дерево). Китайская астрологическая система делит годы на активные, бурные (Ян) и пассивные, спокойные (Инь).

Вы Крыса стихии Металл года Ян

Часы рождения

24 часа соответствуют двенадцати знакам китайского зодиака. Знак китайского гороскопа рождения, соответствующий времени появления на свет, поэтому очень важно знать точное время рождения оно оказывает сильное воздействие на характер человека. Утверждается, что по гороскопу рождения можно точно узнать особенности своего характера.

Самое яркое проявление качеств часа рождения будет иметь место, если символ часа рождения совпадает с сим-волом года. Например, человек, рожденный в год и час Лошади, проявит максимум качеств, предписанных это-му знаку.

- Крыса — 23:00 — 01:00

- Бык — 1:00 — 3:00

- Тигр — 3:00 — 5:00

- Кролик — 5:00 — 7:00

- Дракон — 7:00 — 9:00

- Змея — 09:00 — 11:00

- Лошадь — 11:00 — 13:00

- Коза — 13:00 — 15:00

- Обезьяна — 15:00 — 17:00

- Петух — 17:00 — 19:00

- Собака — 19:00 — 21:00

- Свинья — 21:00 — 23:00

Знак европейского зодиака Овен

Даты: 2013-03-21 -2013-04-20

Четыре Стихии и их Знаки распределяются следующим образом: Огонь (Овен, Лев и Стрелец), Земля (Телец, Дева и Козерог), Воздух (Близнецы, Весы и Водолей) и Вода (Рак, Скорпион и Рыбы). Поскольку стихии помогают описать основные черты характера человека, то включив их в наш гороскоп, они помогают составить более полное представление о той или иной личности.

Особенности этой стихии - тепло и сухость, которым сопутствует метафизическая энергия, жизнь и ее сила. В Зодиаке существуют 3 знака, обладающие этими качествами, т.н. огненный тригон (треугольник): Овен, Лев, Стрелец. Тригон Огня считается творческим тригоном. Принцип: действие, активность, энергия.

Огонь - главная управляющая сила инстинкта, духа, мысли и ума, заставляющая идти вперед, верить, надеяться, отстаивать свои убеждения. Главная движущая сила Огня - честолюбие. Огонь дает рвение, нетерпение, беспечность, самоуверенность, вспыльчивость, порывистость, бесцеремонность, отвагу, мужество, воинственность. В теле человека поддерживает жизнь, отвечает за температурный режим и стимулирует обмен веществ.

Люди, в чьих гороскопах выделен тригон стихии Огня, имеют холерический темперамент. Эти люди никогда не останутся незамеченными, они добьются признания окружающих, особенно в той среде, которая им близка по духу и связана с ними идеологически. У этих людей творческий дух и непоколебимая воля, неиссякаемая "марсианская энергия" и незаурядная пробивная сила. Элемент Огня дает организаторский талант, жажду деятельности и предприимчивость.

Особенность людей этого тригона - умение воодушевляться и быть преданными идее, делу, партнеру вплоть до самопожертвования. Они смелы, мужественны и отважны. Взлет их души и присущая им деловая активность помогают им достичь вершин как в духовной, так и в материальной сферах. От своей деятельности они получают истинное удовольствие, гордятся результатами своего труда и ждут всеобщего признания.

Люди Огня - врожденные вожди, любящие и умеющие руководить и приказывать. Они как бы заряжены космическим электрическим напряжением определенной полярности, которую передают другим в виде притяжения или отталкивания, что держит окружающих их людей в постоянном напряжении и возбуждении. Личную свободу, независимость и самостоятельность, что является для них всего дороже, стараются завоевать уже в раннем возрасте. Но один парадокс: подчиняться они не любят и не желают, но умение приспосабливаться к различным обстоятельствам развито у них великолепно.

У них сильно выражены такие черты характера, как упорство, настойчивость, самоутверждение, своенравие, неуступчивость. Тот, кто связан с человеком тригона Огня партнерскими отношениями, хорошо знает, что эти люди всегда гнут свою линию. Они могут быть главными дирижерами, исполнителями главных ролей, но статистами - никогда. Их просто невозможно подчинить чужой воле, командовать парадом и руководить будут только они, хотя нередко из-за кулис. Они признают только мудрую и справедливую автократию и больше всего ненавидят деспотизм и тиранию в любых их формах.

Люди тригона Огня вначале быстро «загораются», воодушевляются новыми идеями и людьми, особо не раздумывая, сразу включаются в дело, вовлекая в него всё свое окружение для достижения поставленной ими цели, которая приходит к ним извне, или зарождается в них самих. Но также быстро охладевают к уже начатому, старому делу, если вдохновляются новой, более значимой для них идеей, или если дело принимает затяжной характер и требует постоянных усилий. Это люди рывка, порыва, ожидание для них смерти подобно. Огонь - это та творческая сила, которая может поднять их до «седьмого неба» или «бросить в бездну».

Люди, принадлежащие стихии Огня, должны сдерживать свои негативные черты характера, особенно - горячность и порывистость, воинственность и агрессивность. Они должны избегать конфликтных ситуаций и конфронтации с окружающим миром, чтобы не принести вреда не своей идее, за которую они борются, не своему делу, об осуществлении которого они мечтают.

Дети этого тригона трудновоспитуемы, часто вообще не поддаются воспитанию и, чтобы иметь хотя бы малейший результат в работе с ними, приходится применять специфические методы воспитания. Насилие и принуждение категорически исключаются, так как это вызывает в них упрямство, строптивость и сопротивление. К ним можно подходить только с любовью и лаской, с сердечной теплотой и мягкостью, очень важно быть с ними справедливыми, никогда их не обманывать, не умалять их чувства собственного достоинства.

Овен, Рак, Весы, Козерог. Кардинальный крест- это крест воли, материальной основы мироздания, нового импульса идеи. Главное его качество - стремление к реализации. Он всегда направлен в будущее. Он дает динамизм, активность, стремление к цели. Человек, в гороскопе которого Солнце, Луна или большинство личностных планет находятся в кардинальных знаках, будет человеком действия. Такие люди энергичны и живут в настоящем, для них важнее всего текущий момент времени и ощущения «здесь и сейчас». Поэтому их эмоции и ощущения отличаются яркостью и большой силой. Их радость такая же сильная и искренняя, как и разочарование, но любые эмоции недолговечны, поскольку скоро эти знаки погружаются в новую жизнь, в новые ощущения, затевают новое дело. С возрастом их настроения становятся все более ровными и приходят к обычному для них деловитому настрою. Препятствия их не пугают, но лишь усиливают напор и стремление к цели. Однако у них не так-то много сил, чтобы слишком долго выдерживать борьбу за свою цель. Поэтому если борьба с препятствием слишком затягивается или совершенно не видно результатов своих усилий, то такое препятствие начинает казаться непреодолимым, что приводит к разочарованию, вызывает упадок сил и даже может привести к депрессии. Также губительны для них отсутствие динамики и возможности проявлять инициативу. Такой человек всегда будет стремиться вперед и вверх, увлекая своей энергией. Он всегда на виду, заметно возвышается над своим окружением, добивается своей жизненной цели и достигает высокого социального уровня.

Стихия Огня. Проявляется в человеке как некая огненность, зажигательность. Когда вы увидите человека, который не может усидеть на месте - это человек Огня, в нем бушует Огонь, он всегда излучает энергетическое обаяние. Внутренне обаяние Огня, внутренняя экспрессия и энергия, которые изливаются на окружающих, вызывают симпатии.

Другим важнейшим фактором, формирующим знак Овна, являются вибрации планеты Марс. Типичные Овны - это люди марсианского типа. Соответственно этим формирующим началам - Марсу и первичному космическому Огню, который постоянно вспыхивает, - в представителях этого знака, в Овнах, мы наблюдаем их жизненные проявления. Овны отличаются крайней активностью. Наверное, они самые активные люди из всех знаков Зодиака. Если Вы Овен, то активность, деятельность, энергичность - все это написано у вас на лице. Свои дела вы начинаете активно, также продолжаете их и, к сожалению, бросаете их, не доведя до конца, потому что многие дела требуют выдержки и терпения. Зато Овны великие зачинатели, первопроходцы. Доделывать дела до конца - это хорошо, но для Овна важнее начать, зажечься самому и зажечь окружающих. Это ваша высшая космическая задача, для этого вы рождаетесь под этим знаком Зодиака.

Овны, как впрочем, и все четыре первых знака Зодиака, в своем архетипе, в своей структуре имеют очень много детского. Если понаблюдать за типичными Овнами, то можно заметить, что они очень непосредственны, прямо по-детски. Буквально начинают светиться энергией радости и заражать ею окружающих при виде нового дела, нового знакомого. На высоком духовном и интеллектуальном уровне они могут быть руководителями, вести за собой, зажигать энергией и энтузиазмом огромные массы народа, оказывая на ведомых людей даже магическое влияние. Причем, ставку в своей деятельности Овен, как правило, делает на силу, иногда на физическую, иногда на энергетическую. Порой они могут возглавлять какие-то общественные движения, стать во главе революционно настроенных групп. Встречаются среди них и политики, но это Овны довольно высокого уровня. У менее развитых Овнов или среднего уровня многие тонкие черты натуры подавляются импульсивностью.

Среди высоких Овнов было много политиков, полководцев, общественных деятелей и императоров. Высокие Овны проявляют себя как неплохие дипломаты, но это требует большой проработки. Дело в том, что Овны - очень увлекающиеся натуры, и им трудно справиться со своей природой. Высокие Овны способны достичь невероятных вершин духовной эволюции. Значительным Овном был Наполеон III, но он окончил довольно печально, видимо в конце жизни в его личности проявился низший Овен. Овном был Столыпин, которого ранее незаслуженно ругали, а сейчас начали рассматривать серьезно его заслуги в русской истории. Ярким Овном был Н.С. Хрущев. Кто еще, кроме такого искреннего Овна мог позволить себе стучать ботинком по трибуне ООН, кто еще мог так искренне себя выражать?

Из музыкантов Овном был М. Мусоргский, из художников - Ван Гог. Все его творчество пронизано энергией и пламенностью, он был очень подвижным человеком, постоянно разъезжал. Овнами были Бах, Степан Разин. Если говорить о географической астрологии, то с Овном связана Германия, особенно, Пруссия. Интересно, что германские лидеры часто были Овнами: Барбаросс, Бисмарк, Вильгельм I, А. Гитлер, Г. Коль. наменитые Овны: Тинто Брасс, Берия, Бельмондо, Бодлер, Марлон Брандо, да Винчи, Гайдн, Гоголь, Горький, Элтон Джон, Декарт, Казанова, Монсеррат Кабалье, Э. Клептон, Мерайя Кэрри, Куросава, Мусоргский, Гари Мур, Нагибин, К. Пауэлл, Алла Пугачева, Ривалдо, Рахманинов, Никас Сафронов, Стивен Сигал, Симона Синьоре, Смоктуновский, Фромм, Даяна Росс, Ростропович, Тарантино, Хакамада, Хейли, Черномырдин, Явлинский.

Смотри видео :

Овен | 13 знаков зодиака | Телеканал ТВ-3

На сайте представлена сжатая информация о знаках зодиака. Подробную информацию можно найти на соотвествующих сайтах.

С древнейших времен дошли до нас различные виды документов, с помощью которых мы узнаем историю своей страны, особенности быта и различных отношений, складывающихся в те далекие времена.

Документы возникли вместе с письменностью, вначале как средство закрепления имущественных отношений, а затем, с развитием письменности, стали средством общения, передачи информации. Документы являются одним их важнейших хранилищ человеческой памяти.

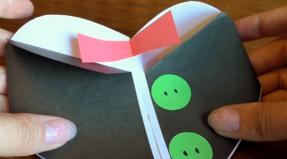

Появление первых документов (фиксированная информация на любом доступном материале - камне, глиняной дощечке, в древней Руси - на бересте) стало возможным с изобретением письма, с возникновением письменности. Со временем работа с документами, включая их создание, контроль и хранение, вылилась в определенный вид деятельности - так называемое делопроизводство. История документов и делопроизводства тесно связана с эволюцией материалов, на которых записывались документы, с развитием технологии их передачи, а также с изменением правил их создания и оформления (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Эволюция делопроизводства

В качестве носителей, на которых вырезались, высекались и писались документы, использовались самые разные материалы. Например, как утверждал Геродот, на пирамиде Хеопса был высечен документ, в котором было зафиксировано, сколько продуктов было выдано людям, занятым на строительстве пирамиды.

Клинописные таблички, берестяные грамоты, папирус, пергамент, бумага, магнитная лента, накопитель на магнитных дисках, лазерные диски - вот далеко не полный перечень носителей, применявшихся когда-то и используемых сегодня для хранения документов.

На Руси деловые документы появились в Х веке. Первыми документами, зафиксированными в летописи, являются тексты договоров с греками 907, 911, 944 и 971 годов.

Первый свод законов Киевской Руси "Русская правда", датированный XI веком, позволяет судить о развитости системы юридической и общественно-политической терминологии того времени. В "Русской правде" уже употребляются термины, свидетельствующие о развитии правовых отношений в Древней Руси: послух (свидетель), вира (штраф), куна (деньги). В XI-XV веках формируется круг людей, занимающихся делопроизводством, устанавливаются правила засвидетельствования документов подписями, печатями князей, городов и отдельных чиновников. Появляются первые формулярники - пособия по делопроизводству с образцами распространенных документов.

Производство дела в приказах начиналось либо с момента поступления входящего документа, либо с подготовки инициативного документа по указанию боярина или царя. Документы этого периода имели форму свитка. Длина свитка часто была весьма значительной. Например, Соборное уложение 1649 г., содержавшее основные законы России XVII в., имело общую длину столбца 309 метров.

Самой древней формой документа на Руси была грамота - лист пергамента шириной около 3,5 вершка (15-17см). Пергамент представлял собой специальным образом выделанную телячью, баранью или козлиную кожу. Размеры документа моги быть разной длины (десятки метров) за счет подклейки следующих листов, образуя собой столбец, столбик. Отсюда название данной технологии работы с документами - столбовое делопроизводство.

В XV в. появляются первые приказы - центральные органы государственной власти, ведающие отдельными отраслями княжеского правления, и приказные избы - органы государственного управления на местах.

В период действия делопроизводства, получившего название приказного , царь издавал указы, акты, жалованные грамоты, Боярская дума – «приговоры», от приказов на места направлялись «памяти». В древнерусском государстве частная собственность и основанный на ней индивидуальный труд вели к имущественному и социальному различию, закреплявшемуся в документах. В конце IX в. этот процесс привел к образованию классов. Все это отражено в замечательном документе, памятнике древнерусского права - Русской Правде.

Централизация государства приводит к развитию государственного делопроизводства: создаются приказные избы - приказы. Высшим правительственным учреждением становится Боярская дума. Документы того времени составлялись в виде узких столбцов, которые скатывались в свитки. Важные государственные акты могли иметь особенно большие размеры. Например, грамота царя Алексея Михайловича Пыскорскому монастырю на земли имеет длину более метра.

Существовало ограниченное число видов документов приказного делопроизводства: грамоты (царские указы), наказы (указания царя воеводам), приговоры, челобитные (обращения граждан), отписки (доклады, поступающие в приказы с мест).

Оформление системы приказов позволило централизовать управление страной. В деятельности этих органов и зародилась работа с документами, получившая название «приказное делопроизводство».В период приказного делопроизводства царь издавал указы, акты, жалованные грамоты. Боярская дума издавала приговоры. Соответственно издаваемым документам в то время была распространена форма «Царь указал и бояре приговорили».

Приказное делопроизводство касалось в основном государственных и гражданских дел.

Взамен устаревшей системы приказов приказное делопроизводство сменяется на коллежское делопроизводство .

В 1717-1718 гг. было создано 12 коллегий, каждая из которых ведала определенной отраслью или сферой управления в России и подчинялась Сенату. Окончательно структуру коллегий определил Генеральный регламент государственных коллегий, подписанный Петром I 27 февраля 1720 года ставший основой для работы всех коллегий, а система делопроизводства стала называться "коллежской".

В этом документе подробно и обстоятельно раскрываются функции каждого подразделения коллегии, в том числе имеется глава о структуре и функциях канцелярии, а также положение о секретарском чине. Кроме секретаря в состав канцелярии входили: регистраторы, актуариусы, архивариусы, копиисты, писцы, фискалы. В Генеральном регламенте были четко определены права, обязанности, пределы компетенции и даже режим работы конторских служащих. При Петре I от свитков перешли к тетрадям - свернутым вдвое листам, которые сшивались в книги. С середины XVII века принимаются меры по унификации) делопроизводства и постановке его на законодательную основу.

Делопроизводство получило законодательную основу. В "Генеральном регламенте" была определена законченная система норм документирования. "Генеральные формуляры", т.е. формы документов, предусматривали нормы оформления, этикетные нормы обращения к адресату с указанием чина, титула, звания, единые нормы наименования.

В этот период лексика делового языка все больше отдаляется от разговорной речи, в нее проникает большое количество иностранных слов и терминов (акт, баллотировать, апелляция и т.п.).

Уже с петровских времен в российской системе делопроизводства (в отличие от западной) более пристальное внимание уделялось исполнительской дисциплине. Основной задачей делопроизводства становится учет и контроль. Среди участников процесса делопроизводства выделяются непосредственно субъекты делопроизводства (руководители и исполнители) и делопроизводственный персонал, который осуществляет контроль делопроизводственной дисциплины.

В 1773 году Екатерина II издает "Общее учреждение для управления губерний", согласно которому документы делились на внутренние и внешние, предназначенные для других учреждений.

Коллежское делопроизводство было более прогрессивным по сравнению с приказным делопроизводством. Появились упорядоченные системы регистрации. Регистрация велась в специальных журналах, причем документы, поступающие из вышестоящих инстанций, регистрировались в отдельном журнале, отдельный журнал регистрации велся и на исходящие документы. Всего в коллегии велось четыре журнала регистрации: А и В - для регистрации документов вышестоящих органов; С и Д - для всех остальных документов. Нельзя сказать, что такая система регистрации является удобной и оправданной, однако и до настоящего времени в подавляющем большинстве органов и подразделений внутренних дел применяется журнальная форма регистрации документов.

В период коллежского делопроизводства были заложены основы организации учета и хранения документов, тогда же впервые появилось название «архив». В Генеральном регламенте предписано было иметь два архива: общий (для всех коллегий) и финансовый. Развивая отдельные делопроизводственные операции по работе с документами, коллежское делопроизводство оставило без изменений его бюрократическую сущность.

Система делопроизводства в связи с преобразованиями государственного аппарата управления и получила название коллежской - по названию центральных учреждений нового типа.

Документооборот в этот период был уже настолько значителен, что при создании документов использовали вместо устава и полуустава (виды письма) скоропись, где буквы соединялись одна с другой. Характерной особенностью документов этого периода было перечисление всевозможных титулов, званий и полномочий вельмож, являющихся инициаторами документов. В аппарате приказного делопроизводства процветали взяточничество, чинопочитание, формализм. Не были развиты такие делопроизводственные операции, как регистрация документов, хранение, контроль за исполнением. И все же именно на этом историческом этапе складывается первая система работы с документами, закладываются основные приемы и методы их создания, оформления и обработки.

В начале XIX века появились министерства. В 1802 г. был издан указ о замене петровских коллегий министерствами. В 1811 году было издано "Общее учреждение министерств", с появлением которого оформление документов стало более единообразным. Указом об учреждении министерств, изданном в 1811 г., были строго разделены пределы компетенции руководящих чиновников. В зависимости от занимаемой должности они имели право получать и подписывать определенные виды документов. Введение министерств завершило процесс четкого разграничения функций органов исполнительной власти, сменило коллегиальность на единоначалие. Это привело к дальнейшей централизации государственного аппарата и возникновению исполнительного делопроизводства.

С этого времени начинают формироваться черты канцелярского стиля: неличный характер высказывания, синтаксическая громоздкость, лексическое однообразие. С середины XIX века сложился новый порядок изложения дела в виде краткой записки по существу вопроса с целью ускорения прохождения дел. По очередности исполнения все поступающие в министерство дела делились на чрезвычайные, срочные (принимались к производству незамедлительно) и текущие .

Веками документы оформлялись вручную, и качество документа определялось исключительно почерком исполнителя. Лишь в конце XIX века появились первые механические пишущие машинки. Большая скорость подготовки и компактность документа, возможность получения сразу нескольких копий ускорила процесс делопроизводства, тем не менее, процесс создания документа оставался весьма трудоемким - даже для внесения незначительных изменений текст приходилось перепечатывать заново. К этому времени начали издаваться сборники, содержащие образцы разнообразных документов.

Для служебной переписки применялись бланки с угловыми штампами, содержащими сведения об организации, которые изготовлялись типографским или рукописным способами. Под штампом кратко излагалось содержание письма, на которое отвечали. Указом «Общее учреждение министерств» предусматривалось единообразие изложения по приведенным образцам. Документы сложного содержания состояли из трех частей: введения с изложением дела, обоснования со ссылками на законодательство и «соображения и заключения» с выводами-распоряжениями или предложениями, ходатайствами или просьбами.

23 марта 1840 г. на Путиловском и Невском машиностроительных заводах Петербурга были установлены должности личных секретарей - помощников первых руководителей. Эту дату можно считать началом создания профессионального секретарского труда в России. После 1840 г. личные секретари появились на многих российских предприятиях.

Начиная с 1884 г. в России издавались восемь специализированных журналов, рассматривающих вопросы конторского и секретарского труда, такие, как «Вестник контор и канцелярий», «Бюллетень конторщика», «Машинопись», «Стенографа» и др.

Министерскую систему делопроизводства этого периода (вплоть до Февральской революции 1917г.) также называют «исполнительной», поскольку принцип единоначалия подразумевает личную ответственность каждого должностного лица за неукоснительное исполнение своих непосредственных обязанностей.

После Октябрьской революции взамен существовавшего государственного аппарата создается новый. Уже в 1917 г. был разработан проект декрета об улучшении «письмоводства» и сокращения переписки, в 1918 г. - постановление Совета Рабочей и Крестьянской обороны «О точном и быстром исполнении распоряжений центральной власти и устранении канцелярской волокиты».

Проекты декретов по вопросам упрощения делопроизводства, в советских учреждениях, были подготовлены в конце 1918г. - начале 1919 г.. В 1927 г. состоялась 1 Всероссийская конференция по научной организации труда и производства, на которой наряду с вопросами НОТ в производстве впервые были поставлены вопросы научной организации управленческого труда и работы с документами, а также создания органов, координирующих и направляющих эту работу. Руководство этой работой было возложено на отдел нормализации Народного комиссариата рабоче-крестьянской инспекции, созданный в 1922 г. В состав советского государственного аппарата вошла должность «секретарь». Секретарям было предоставлено право разбираться во всех вопросах, готовить материалы к совещаниям, напоминать о сроках исполнения государственных директив. Секретари руководящих работников советских учреждений в основном выполняли творческие функции, были консультантами директоров, следили за качеством подготовки служебных документов, помогали руководителям в приеме посетителей.

Совершенствованию делопроизводства уделяла внимание и советская власть: в 1918 году вышло постановление "О точном и быстром исполнении распоряжений центральной власти и устранении канцелярской волокиты". В 1918 году была введена единая форма бланков делового письма.

В 1931 г. вышли "Общие правила документации и документооборота", в 1963 году - "Основные правила постановки документальной части делопроизводства и работы архивов учреждений, организаций, предприятий СССР".

Однако расцвет секретарского труда был недолгим. В 1925 г. секретарей включили в канцелярско-техническую группу специалистов и уравняли их с машинистками, рассыльщиками, конторщиками и архивариусами. В 1926 г. коллегия Народного комиссариата рабоче-крестьянской инспекции пыталась навести порядок в секретарских должностях, предложив считать секретарей помощниками руководителей. Но эти предложения остались на бумаге, а в жизнь вошло принятое в 1932 г. волевое решение - разделение секретарей на две неравноценные (по должностным обязанностям и окладам) группы. Первые стали называться помощниками и референтами, а вторые - машинистками-секретарями 1-й и 2-й категорий. На вторых были возложены чисто механические функции: печатание, простые канцелярские работы, оформление документов.

Вначале 60-х гг. секретари получили новые должности - секретарь-машинистка и секретарь-стенографистка. Им были переданы все административные и технические функции, которые раньше выполняли помощники и референты.

25 июля 1963 г. было принято Постановление Совета Министров СССР № 829 «О мерах по улучшению архивного дела в СССР». Оно ввело в действие «Основные правила постановки документальной части делопроизводства и работы архивов», подготовленные Главархивом СССР. Была поставлена задача разработки Единой государственной системы делопроизводства для предприятий, организаций и учреждений.

В 1966 г. в системе Главного архивного управления СССР был создан Всесоюзный научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела (ВНИИДАД), одной из основных задач которого было создание Единой государственной системы делопроизводства - (ЕГСД).

С 1972 г. в стране начали действовать единые правила подготовки и оформления организационно-распорядительных документов и единые правила работы с документами. Началась активная разработка отраслевых стандартов и стандартов предприятий, содержащих требования к документам. Постановлением от 4 сентября 1973 г. № 435 Госкомитетом СССР по науке и технике введены в действие основные положения ЕГСД. В 1984-1986 гг. ВНИИДАД разработал систему документационного обеспечения управления, получившую название «Государственная система документационного обеспечения управления (ГСДОУ)».

Единая Государственная Система Делопроизводства - комплекс правил и рекомендаций по ведению документационного обеспечения управления от момента создания документа до сдачи его в архив. В 70-80-х годах сложился блок ГОСТов (государственных стандартов) на управленческие документы.

В конце 70-х появились персональные компьютеры, снабженные текстовыми редакторами. С тех пор идет процесс перехода на компьютерные технологии работы с документами. Для того чтобы понять, как развивался компьютерный документооборот, мы кратко рассмотрим этапы изменения используемых в бизнесе информационных технологий (ИТ) и эволюцию офисного программного обеспечения.

В XX веке унификация (единообразие) документов принимает необратимый характер, разрабатываются особые правила ведения служебной документации.

1.2. Основные базовые понятия и термины

Термин «документ» происходит от латинского слова documentum - доказательство, свидетельство. Этим словом обозначают любые письменные источники, соответствующим образом оформленные и поэтому имеющие юридическую силу.

В словаре русского языка С.И. Ожегова даются различные толкования понятия «документ»:

1) деловая бумага, подтверждающая какой-либо факт или право на что-либо (расходные документы, проездные документы);

2) то, что официально удостоверяет личность предъявителя (паспорт, справка, удостоверение);

3) письменное свидетельство о чем-нибудь (пр.: древнерусские грамоты являются историческими документами, договор свидетельствует о заключении соглашения в сфере услуг или производства и т.д.) .

Термин «делопроизводство» в России возник во второй половине XVIII века. С этого времени его употребление фиксируют лингвистические словари. Термин был образован от сочетания слов «производство дела». Вначале он означал решение судебного или административного вопроса и понимался как деятельность, связанная с принятием решений, т. е. с производством дел. Именно это и было заложено в основу понятия «делопроизводство». Значение дела как собрания документов, относящихся к какому-либо вопросу, - более позднего происхождения по сравнению с первым значением.

Современную терминологию делопроизводства регламентирует ГОСТ Р 51141-98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения», в котором «делопроизводство» определяется следующим образом: отрасль деятельности, обеспечивающая документирование и организацию работы с официальными документами. Наряду с термином «делопроизводство» в последние годы употребляется синонимичный ему термин «документационное обеспечение управления» (ДОУ). Его возникновение обусловлено изменением организационно-технической базы делопроизводства в связи с внедрением в ДОУ компьютеров, современных информационных технологий создания, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и использования информации.

Информационные ресурсы – отдельные документы и отдельные массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных и др.)

Делопроизводство базируется на документировании, под которым понимается регламентированный процесс записи информации на различных носителях с соблюдением определенных норм, установленных правовыми и нормативными актами РФ.

Результатом документирования является документ - зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами. Реквизит - это отдельно взятый обязательный элемент любого документа (печать, подпись, дата, номер и т.д.). Совокупность таких элементов позволяет опознать документ, т.е. идентифицировать.

Формуляр документа - это совокупность реквизитов документа и схема их расположения на стандартном листе бумаге. Наличие формуляра, установленного государственным стандартом, обеспечивает единство документирования и документации как в рамках одного учреждения, так и в целом по стране. Формуляр, характерный для определенного вида документов, называют типовым формуляром.

В качестве носителя выступает материальный объект, используемый для закрепления и хранения на нем речевой, звуковой или изобразительной информации. Носитель - это всегда результат технических достижений эпохи. В древности в качестве материального носителя для создания документов использовались различные материалы: в Месопотамии - глиняные таблички, в Египте - папирус, в странах Малой Азии, в Европе и на Руси - пергамент - особым образом выделанная бычья или телячья кожа, получившая на Руси название «хартия» или «телятина». В Древнем Новгороде, как известно, применялись береста, доска.

В течение многих веков и до настоящего времени наиболее распространенным носителем документной информации во всем мире является бумага.

Наряду с бумагой в наши дни широко используются и новые носители: магнитные ленты, диски.

Соблюдение определенных правил записи информации придает документам юридическую силу. Юридическая сила - это свойство официального документа, передаваемое ему действующим законодательством РФ, правомочностью организации издавшего его, определенным комплексом реквизитов и установленным порядком его оформления.

Обеспечение документирования - это лишь одна составляющая делопроизводства, вторая его составляющая - это организация работы с документами, которая предполагает весь спектр действий по созданию и обработке документов.

Организация работы с документами предполагает проектирование документооборота учреждения, т. е. движения документов с момента их создания или получения до определения их на архивное хранение или уничтожение, а также рациональное и оперативное использование их в текущей деятельности учреждения.

В обществе документы являются основными носителями различной (управленческой, научной, технической, статистической) социально значимой информации. Документы - носители первичной информации. В них информация фиксируется впервые, в то время как книги, газеты, журналы и др. содержат переработанную, вторичную информацию.

Возможность сохранения информации во времени позволяет различать документы как носители оперативной и ретроспективной информации.

Нормативная база делопроизводства - это законы и иные правовые акты, которые регламентируют создание и продвижение документов, описывают структуру и функции служб делопроизводства.

Составляющие нормативной базы делопроизводства показаны на рис. 1.2.

К законодательным и правовым актам в сфере информации и документации относятся законы, указы и распоряжения Президента ПМР, постановления ВС ПМР и различных органов государственной и исполнительной власти.

Например, Гражданский кодекс ПМР устанавливает виды документов, создаваемых для фиксации актов гражданских взаимоотношений, подтверждения правоотношений и др. Закон ПМР "Об Архивном фонде и архивах" регулирует правила хранения документов, их учет, использование архивных фондов и управление ими. Закон ПМР "О стандартизации" устанавливает порядок стандартизации, осуществление государственного контроля соблюдения стандартов и определяет ответственность за их нарушение.

Как уже говорилось, для учета, хранения и придания юридической силы документам, созданным разными организациями, необходимо соблюдение определенных требований не только к содержательной части документа, но и к его оформлению. Оформление служебных документов регламентировано стандартами.

Современное общество справедливо называют «информационным». Объясняется это тем фактом, что достигнутый прогресс, дальнейшее развитие практически всех сфер жизнедеятельности человека зиждутся на информации, информационных технологиях.

Социально-экономическая информация на практике более известна под названием управленческая информация . Управленческую информацию можно определить как совокупность сведений о процессах производственной, коммерческой, финансовой хозяйственной деятельности людей, используемой для руководства этой деятельностью.

Служебная документация в практике управления широко известна под названием управленческая документация . Документированная документация – зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать.

Основой управленческой деятельности является - информация, а сам процесс управления представляет собой непрерывный процесс сбора, обработки и передачи информации. Наиболее распространенным носителем информации в современном государственном аппарате является бумага.

Информация, зафиксированная на бумаге и снабженная необходимым реквизитом (гриф, исходящий номер и др.) становится документом .

Документ - материальный объект с информацией, закрепленной созданным человеком способом для ее передачи во времени и пространстве. Осуществление функций любого органа управления связана с составлением, получением, направлением различных документов. Вот почему, эффективность их управленческой (как внутриорганизационной, так и внешней) деятельности связана с вопросами документирования и организации работы с документами.

Анализ функциональных обязанностей сотрудников организации или предприятия показывает, что в числе профессиональных навыков, которые необходимы для их выполнения, важнейшими (до 80% времени сотрудников уходит на работу с документами) являются навыки по составлению, оформлению и изготовлению документов. Обладание сотрудниками такими навыками, знание ими основ делопроизводства - важнейшие условия сокращения затрат времени и сил на работу с документами.

Состояние делопроизводства в организации во многом отражает уровень профессионализма его сотрудников, сложившийся стиль его работы. Одновременно оно оказывает позитивное или негативное воздействие на функционирование самой организации или предприятия. Нерациональное документационное обеспечение управления образует большие экономические и организационные издержки.

Стремление к рационализации информационного и документационного обеспечения управления породило необходимость создания Государственной системы делопроизводства .

В настоящее время сложилась система основных нормативно-методических, документов межотраслевого характера, с помощью которой обеспечивается правильное документирование управленческой деятельности. В нее входят: Государственная система стандартизации (ГСС), Государственная система документационного обеспечения управления (ГСДОУ), ГОСТы и другие.

Государственная система стандартизации (ГСС) - это система правил и положений, которые определяют порядок приведения работ по стандартизации в республике во всех отраслях народного хозяйства, на всех уровнях управления.

Государственная система документационного обеспечения управления (ГСДОУ) - представляет собой совокупность принципов и правил, устанавливающих единые требования к документированию управленческой деятельности, организации работы с документами, механизации и автоматизации работы с документами.

В соответствии с ГСДОУ общие требования к документам и службам документационного обеспечения - распространяются на все системы документации органов государственного управления, суда, прокуратуры, внутренних дел, арбитража, учреждений, организаций и предприятий. Документационное обеспечение деятельности организаций, действующих на основе специальных положений, а также порядок работы с секретными документами и документами «ДСП» устанавливается еще и специальными инструкциями.

Основные положения ГСДОУ и ГОСТа формулируют понятие делопроизводства.

Под делопроизводством понимается деятельность аппарата управления, охватывающая вопросы документирования и организации работы с документами в процессе осуществления им управленческих функций.

Документирование сведений (сообщений, данных) о фактах, событиях, явлениях частной и общественной жизни людей;

Организация и технология работы с документами в учреждении, на предприятии, фирме, именуемые термином «документооборот»;

Хранение документов после окончания работы с ними как особая сфера деятельности, обозначаемая термином «архивное дело».

В структуре этой деятельности выделяются два элемента: документирование и документооборот .

Документирование включает в себя составление, оформление и изготовление документов, документооборот - движение документа внутри организации или предприятия, то есть совершение технических операций по получению, регистрации, хранению документов и т.п.

Деятельность организации или предприятия по документированию и осуществлению документооборота, регламентирована множеством нормативных актов. В их числе можно выделить группу специальных актов, изданных для регулирования делопроизводства и группу нормативных актов, основным предметом регулирования которых являются различные общественные отношения, не связанные с осуществлением делопроизводства.

К группе специальных источников нормативного регулирования делопроизводства относится, прежде всего, Типовая инструкция по делопроизводству, которая подготовлена и утверждена архивной службой ПМР (Госархивом). Типовая инструкция устанавливает общие требования к документированию управленческой деятельности и организации работы с документами в министерствах и ведомствах ПМР.

Министерства и ведомства организуют и ведут делопроизводство на основании самостоятельно разрабатываемых индивидуальных инструкций и других нормативно-методических документов, не противоречащих Типовой инструкции.

Важная роль в ведомственном нормативном регулировании делопроизводства принадлежит Инструкции по делопроизводству, которая должна быть разработана в каждом учреждении, организации или предприятии.

Инструкция по делопроизводству должна устанавливать порядок построения и деятельности делопроизводственного подразделения органа, определять лиц, ответственных за определенные участки делопроизводства, функциональные обязанности сотрудников по осуществлению делопроизводства, порядок взаимоотношений делопроизводственного подразделения с другими службами. Кроме того, с учетом основных положений ГСДОУ Типовая инструкция регламентирует общий порядок подготовки, размножения, приема, рассылки документов, организацию контроля за исполнением документов, устанавливает правила систематизации и хранения документов и др.

Вторую группу источников составляют нормативные (законодательные и подзаконные, в том числе и ведомственные) акты, которые, наряду с регулированием различных сторон деятельности регламентируют и некоторые аспекты делопроизводства.

Управление любым предприятием - это информационный процесс, в котором информация принимается, обрабатывается, вырабатывается решение, решение доводится до исполнителей, действия которых контролируются (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Схема документационного обеспечения управления

Процесс организации работы с документами, включая их создание, регистрацию, контроль, продвижение, систематизацию и хранение, называют делопроизводством.

Любой документ, доставленный в организацию, должен быть зарегистрирован и обработан. Обработка входящих документов должна включать регистрацию в специальном журнале. После рассмотрения руководителем и регистрации документы передаются исполнителям. Документ находится у исполнителя до окончательного решения вопроса. После исполнения документ должен подшиваться к делу.

Дело - это совокупность документов, относящихся к определенному вопросу (папка или картотека), внутри которой документы расположены в определенном порядке. По истечении установленного срока дела передаются на хранение в архив.

Документооборот - это движение документов от момента их создания до момента окончания работы с ними.

Организация документооборота имеет много общего с организацией механического конвейера (рис. 3.12). В свое время введение конвейерной сборки наряду с типизацией продукции и стандартизацией деталей привело к значительному росту производительности труда, снижению стоимости процесса производства и положило начало массовому производству. Правда, при этом ритм, задаваемый конвейером, привел к увеличению интенсивности труда и нервного напряжения работников.

Рис. 1.4. Документооборот на предприятии

Организация документооборота основана на тех же принципах, что и механический конвейер: движение документов должно иметь минимальные возвраты на предыдущие ступени, документы должны направляться исполнителям в соответствии с их обязанностями, чтобы избежать дублирования операций.

Схема документооборота показана на рис. 1.5.

Различают внешний и внутренний контуры документооборота. Внешний контур начинается с входящих (внешних) документов, которые поступают на предприятие извне. Это могут быть распоряжения вышестоящих органов, приказы, постановления, письма от партнеров заказчиков и т.п. Полученные документы регистрируются секретарями и затем поступают на исполнение.

Входящая документация - это документация, поступающая на предприятие от других организаций. Исходящие документы - это документы, которые предприятие (организация) отправляет другим предприятиям. Исходящая документация - это документы, которые несут в себе информацию, выработанную на предприятии в целях передачи ее в другие организации: письма, справки, отчеты, приказы, телеграммы, телефонограммы и т.п.

Если документ создается в самой организации, то возникает внутренний контур прохождения документа (инициация - исполнение - согласование - утверждение - регистрация). Именно на внутреннем контуре прохождения документа часто возникает его версионность (т.е. документ существует в разных версиях). Например, на этапе согласования, когда появляются замечания от разных лиц. Важной задачей делопроизводства является отслеживание, накопление и управление версиями документов, а также контроль за изменением документа. Каждый документ в процессе движения должен проходить через три операции: регистрация, контроль, направление в дело. Во избежание путаницы с документами каждая операция должна выполняться один раз.

Смоленский колледж телекоммуникаций

по истории

тема: «Князь Владимир Святой»

подготовил:

Макухин Иван Иванович

проверил:

Смоленск

2002 г.

ПЛАН

Введение........................................................................................................ 3

Князь Владимир Святой........................................................................ 5

Заключение............................................................................................... 24

Молитва князя Владимира............................................................... 25

Литература................................................................................................. 25

Введение

Наша история о временах, предшествовавших принятию христианства, темна и наполнена сказаниями, за которыми нельзя признать несомненной достоверности. Этому причиною то, что наши первые летописцы писали не ранее второй половины XI в. и о событиях, происходивших в их отечестве в IX и Х веках, за исключением немногих письменных греческих известий, не имели других источников, кроме изустных народных преданий, которые, по своему свойству, подвергались вымыслам и изменениям. С достоверностью можно сказать, что, подобно всем северным европейским народам, и русский только с христианством получил действительные и прочные основы для дальнейшей выработки гражданской и государственной жизни, основы, без которых собственно для народа нет истории. С давних времен восточная половина нынешней Европейской России была населена народами племени чудского и тюркского, а в западной половине, кроме народов литовского и чудского племени, примыкавших своими поселениями к балтийскому побережью, жили славяне под разными местными названиями, держась берегов рек: Западной Двины, Волхова, Днепра, Припяти, Сожи, Горыни, Стыри, Случи, Буга, Днестра, Суды, Десны, Оки с их притоками. Они жили небольшими общинами, которые имели свое средоточие в городах -- укрепленных пунктах защиты, народных собраний и управления. Никаких установлений, связующих между собою племена, не было. Признаков государственной жизни мы не замечаем. Славяно-русские племена управлялись своими князьками, вели между собою мелкие войны и не в состоянии были охранять себя взаимно и общими силами против иноплеменников, а потому часто были покоряемы. Религия их состояла в обожании природы, в признании мыслящей человеческой силы за предметами и явлениями внешней природы, в поклонении солнцу, небу, воде, земле, ветру, деревьям, птицам, камням и т. п. и в разных баснях, верованиях, празднествах и обрядах, создаваемых и учреждаемых на основании этого обожания природы. Их религиозные представления отчасти выражались в форме идолов, но у них не было ни храмов, ни жрецов; а потому их религия не могла иметь признаков повсеместности и неизменяемости. У них были неясные представления о существовании человека после смерти; замогильный мир представлялся их воображению продолжением настоящей жизни, так что в том мире, как и в здешнем, предполагались одни рабами, другие господами. Они чествовали умерших прародителей, считали их покровителями и приносили им жертвы. Верили они также в волшебство, т.е. в знание тайной силы вещей и питали большое уважение к волхвам и волхвицам, которых считали обладателями такого знания; с этим связывалось множество суеверных приемов, как-то, гаданий, шептаний, завязывания узлов, и тому подобного. В особенности была велика вера в тайное могущество слова, и такая вера выражалась во множестве заговоров, уцелевших до сих пор у народа. Сообразно такому духовному развитию было состояние их житейской умелости. Они умели строить себе деревянные жилища, укреплять их деревянными стенами, рвами и земляными насыпями, делать ладьи и рыболовные снасти, возделывать землю, водить домашних животных, прясть, ткать, шить, приготовлять кушанья и напитки - пиво, мед, брагу, - ковать металлы, обжигать глину на домашнюю посуду; знали употребление веса, меры, монеты; имели свои музыкальные инструменты; на войну ходили с метательными копьями, стрелами и отчасти мечами. Все познания их переходили от поколения к поколению, подвигаясь вперед очень медленно, но сношения с Византийскою империей и отчасти с арабским Востоком мало-по-малу оказывали на русских славян образовательное влияние. Из Византии заходило к ним христианство. В половине IX века русские, после неудачного похода на Византию, когда буря истребила их суда, приняли крещение, но вслед за тем язычество опять взяло верх в стране; однако и после того многие из русских служили на службе византийских императоров в Греции, принимали там христианство и приносили его в свое отечество. В половине Х века киевская княгиня Ольга приняла св. крещение. Все это, однако, были только подготовительные явления. При князьях так называемого Рюрикова дома господствовало полное варварство. Они облагали русские народы данью и до некоторой степени подчиняя их себе, объединяли; но их власть имела не государственные, а наезднические или разбойничьи черты. Они окружали себя дружиною, шайкою удальцов, жадных к грабежу и убийствам, составляли из охотников разных племен рать и делали набеги на соседей - на области Византийской империи, на восточные страны, прикаспийские и закавказские. Цель их была приобретение добычи. С тем же взглядом они относились и к подчиненным народам: последние присуждались платить дань; и чем более можно было с них брать, тем более брали; за эту дань бравшие ее не принимали на себя никаких обязательств оказывать какую-нибудь выгоду со своей стороны подданным. С другой стороны князья и их дружинники, имея в виду только дань и добычу, не старались вводить чего-нибудь в жизнь плативших дань, ломать их обычаи, и оставляли с их внутренним строем, лишь бы только они давали дани и поборы.

Такой варварский склад общественной жизни изменяется с принятием христианской религии, с которою из Византии - самой образованной в те времена державы -перешли к нам как понятия юридические и государственные, так и начала умственной и литературной деятельности. Принятие христианства было переворотом, обновившим и оживотворившим Русь и указавшим ей историческую дорогу.

Этот переворот совершен Владимиром, получившим наименование Святого, человеком великим по своему времени. К сожалению жизнь его нам мало известна в подробностях и летописи, сообщающие его истерию, передают немало таких черт, в достоверности которых можно скорее сомневаться, чем принимать их на веру. Откидывая в сторону все, что может подвергаться сомнению, мы ограничимся короткими сведениями, которые, при всей своей скудости, все-таки достаточно показывают чрезвычайную важность значения Владимира в русской истории.

Князь Владимир Святой

Владимир был сыном воинственного Святослава, киевского князя, который предпринял поход на хазар, господствовавших в юго-восточной России, взял их город Саркел-на-Дону, победил прикавказские народы: ясов и касогов, завоевал Болгарию на Дунае, но должен был после упорной защиты уступить ее греческому императору. На возвратном пути из Болгарии в Русь он был убит печенегами, народом тюркского племени. Будучи еще в детском возрасте, Владимир был призван новгородцами на княжение и уехал в Новгород вместе со своим дядей Добрыней, братом его матери Малуши, ключницы его бабки Ольги. По смерти Святослава между детьми его началось междоусобие. Киевский князь Яропопк убил брата своего древлянского князя Олега. Владимир со своим дядей убежал в Швецию и возвратился в Новгород с чужеземной ратью. Вражда у них с Ярополком возникла оттого, что дочь князя полоцкого Рогаедь, руки которой просил Владимир, отказала ему такими словами: "Не хочу разуть (разуть жениха - обряд свадебный; разуть вместо - выйти замуж) сына рабы". попрекнув его низостью происхождения по матери, и собиралась выходить за Ярополка. Владимир завоевал Полоцк, убил Рогводода, полоцкого князя, и женился насильно на Рогнеди. Вслед затем он овладел Киевом и убил своего брата Ярополка. Летописец наш изображает вообще Владимира жестоким, кровожадным и женолюбивым; но мы не можем доверять такому изображению, так как по всему видно, что летописец с намерением хочет наложить на Владимира-язычника как можно более черных красок, чтобы тем ярче указать на чудотворное действие благодати крещения, представив того же князя в самом светлом виде после принятия христианства.

С большею достоверностью можно принять вообще известие о том, что Владимир, будучи еще язычником, был повелителем большого пространства нынешней России и старался как о распространении своих владений, так и об укреплении своей власти над ними. Таким образом он повелевал новгородской землей - берегами рек: Волхова, Невы, Меты, Лупа, - землей белозерской, землей ростовской, землей смоленской в верховьях Днепра и Волги, землей полоцкой на Двине, землей северской по Десне и Семи, землей полян или киевской, землей древлянской (восточная часть Волыни) и, вероятно, также западной Волынью. Радимичи, жившие на Сожи, и вятичи, жители берегов Оки и ее притоков, хотели отложиться от подданства и были укрощены. Владимир подчинил дани даже отдаленных ятвягов, полудикий народ, живший в лесах и болотах нынешней гродненской губернии. Не должно однако думать, чтобы это обладание имело характер государственный: оно ограничивалось собиранием дани, где можно было собирать ее, и такое собирание имело вид грабежа. Сам Владимир укрепился в Киеве с помощью чужеземцев - скандинавов, называемых у нас варягами, и роздал им города, откуда со своими вооруженными дружинами они могли собирать дани с жителей.

Первые годы жизни и княжения Владимирова не утешительны, как деяния человека, косневшего во тьме язычества, которое не умягчает сердца; но таковы были и тёмные начала равноапостольного Константина и иных великих мужей, которые сделались впоследствии просветителями и благодетелями своего царства; посему и не боится история подымать сию завесу, ибо через то ещё большею славою озаряется светлая сторона их жизни.

Прежде начала брани хотел он вступить в родственную связь с сильным племенем других князей варяжских, пришедших также из-за моря, и послал просить за себя дочь князя Полоцкого Рогволода, но гордая Рогнеда велела отвечать Владимиру: «Да не будет, чтобы когда-либо отрешила я ремень у сапога сына рабынина», ибо князь Новгородский не был сыном законной жены Святославовой, но только рабыни его, ключницы Малхи. Раздражённый Владимир пошёл войной на Полоцк, победил Рогволода, сжёг город и, истребив весь род его князей, силою взял за себя надменную Рогнеду. Тогда, окрепши силами, пошел он против Ярополка со всеми полчищами варягов и славян. Слабый Ярополк бежал из своей столицы в укреплённый город на стечении Роси и Днепра, но там ожидала его измена от присных: собственный воевода по имени Блуд, подкупленный Владимиром, выдал князя брату; он убедил Ярополка идти на зов Владимира в стан его, и там дружина варяжская умертвила Ярополка пред лицом брата. Владимир взял за себя вдову его, пленницу греческую, уже беременную, и от сего нечестивого брака родился Святополк, бывший впоследствии убийцей братьев своих, трёх сыновей Владимировых, ибо Господь взыскивает иногда грех отцов на детях, для страшного примера и назидания. Не был счастливым для Владимира и брак его с Рогнедою, за которую также сватался и Ярополк; Владимир едва не сделался жертвою мщения дочери Рогволода.

В 980 г. вступил Владимир на престол отеческий и, ещё в цветущих летах, явил себя не только храбрым воителем, подобно отцу своему Святославу, но и мудрым правителем, подобно блаженной бабке своей Ольге. Немедленно отпустил он дружину варяжскую, с помощью которой овладел Киевом, ибо варяги, по старой памяти своих набегов, почитали себя не союзниками Владимира, но завоевателями его области и требовали дани с киевлян. Ласковыми речами ублажил их Владимир, пока не собрал довольно силы, чтобы противостоять им; тогда вынудил их идти в Царьград искать себе службы у императора, которого предварил о неспокойном духе сей дружины. Утвердив власть свою, Владимир явил усердие своё к богам языческим, соорудил новый истукан Перуна с сребрянною главою и поставил его близ теремного двора на холме вместе с другими кумирами. Туда стекался народ ослеплённый, и земля осквернялась кровью жертв; быть может, совесть тревожила князя, и сею кровью искал он примириться с богами языческими, доколе наконец познал ту единственную, искупительную кровь, которая могла умиротворить человека с Богом. Не только жертвы животных, но и человеческие падали на холм Перуна; возвратясь однажды с победою после счастливой войны, решился он однажды, по совету бояр своих, заклать в жертву богам кого-либо из отроков или девиц киевских, и жребий пал на юного варяга Иоанна, уже просвещённого христианством. Напрасно старался спасти его отчаянный отец: на обоих обрушилась ярость народная, и сын и отец пали под обломками обрушенного на них жилища; они были первыми и последними мучениками христианскими в языческом Киеве.

Жертвуя идолам, жертвовал Владимир и страстям своим, ибо что были боги идолослужителей, если не демоны, которые возбуждали их к удовлетворению своих страстей? Сходно с нравами языческими, утопал князь русский в наслаждениях чувственных и, по выражению летописца, женолюбив был, подобно Соломону. Не довольствуясь первою супругою Рогнедою, от которой имел четырёх сыновей: Изяслава, Мстислава, Ярослава и Всеволода, он назвал сыном своим и Святополка, взяв за себя его мать, жену брата своего, и ещё имел трёх законных по язычеству жён - Чехиню, от которой родился ему Вышелав, а от двух последних произошли Святослав и Мстислав и два будущих страстотерпца, Борис и Глеб, прославленные в Церкви Русской. Кроме этих законных жён, ещё множество наложниц наполняли палаты его в Киеве, Вышгороде и Берестове; казалось, если попущено было погрузиться ему в скверны язычества, то для того только, чтобы тем поразительнее было его обращение к свету Христову. Посреди чувственных наслаждений едва не настиг его смертный час от руки старшей супруги Рогнеды, прозванной в летописи Гориславою, по тем бедствиям, которые испытала она в жизни; простив ему убийство отца и братьев, она не могла простить ему предпочтение других жён, и однажды, когда князь посетил её уединённое жилище близ Киева, в селе Предславине, Рогнеда решилась умертвить его во время сна. Проснулся князь и отвёл удар; хотел он сам казнить виновную и велел ей, облекшись в брачные одежды, ожидать смерти, но явился в храмине нечаянный ходатай, отрок, сын её Изяслав, подал меч родителю и, наученный матерью, сказал: «Ты не один, отец мой, сын твой здесь свидетелем!» - и выпал меч из руки гневного отца. По совету бояр своих простил он виновную ради сына её и отдал им в удел бывшую область Рогволода.

Славны были воинские дела Владимира ещё во дни его язычества: не напрасно кровь варяжская текла в его жилах и горел в нём дух отца его Святослава. Прежде всего сразился он с Мечеславом, кралем польским, который, подобно ему, сделался просветителем своей земли; оружием отторг он у него города Червенские, которые составили впоследствии сильное княжение Галицкое, потом смирил отважных вятичей и радимичей, не хотевших платить ему дань, и завоевал страну ятвягов, дикого племени латышского, обитавшего в лесах между Литвой и Польшею, и распространил пределы свои до самого поморья Балтийского. С запада устремился он на восток и с дружиною Новгородскою, под начальством дяди его Добрыни, спустился по Волге в землю болгар, обитавших на устье Камы. Устрашенные его нашествием, они просили мира и отпустили послов со многими дарами; они же впоследстви искали привлечь могущественного князя к лжеучению Магометову, которое сами исповедовали.

Желание познать истину уже возгорелось в душе Владимира, который с детства ещё помнил христианские нравы и советы блаженной бабки своей Ольги, и вместе с христианами плакал над её могилой. Если и заглушены были семена христианства в бурном возрасте юношества, когда, обитая на севере между языческих варягов и славян, далёк был от всего христианского, то, возвратясь в Киев, где обрёл опять начатки веры Христовой, не мог он остаться равнодушным к первым воспоминаниям своего детства. Как объяснить иначе внезапную перемену его мыслей и это чудное совещание князя со своими боярами об избрании веры истинной, которое не повторяется ни в какой летописи! Тем искреннее рассказ сей, что в нем сохранены и все воинские черты духа варяжского, ибо, избрав веру, Владимир пошёл не просить ее у греков, но завоёвывать. Благодать Божия коснулась его сердца, но не вдруг, а постепенно обновлялся в нём внутренний человек, и суровый варяг сделался кротким христианином; оттого так прочна была эта перемена во Владимире и такою твёрдою стопою стало Христианство в земле Русской при самом его начале - без всякого кровопролития, только силою воли и убеждения князя, которому привык покоряться его народ, как мудрому правителю, пекущемуся о его благе.

Так описывает преподобный Нестор, в простодушной летописи своей, утешительное обращение Владимира к христианству и предварительное прение о вере в его палатах. Пришли в 986 году болгары веры Магометовой и сказали: «Ты, князь, мудрый и смыслёный, а не ведаешь закона, уверуй в закон наш и поклонись Магомету».- «Какая же вера ваша?» - спросил их Владимир, и они отвечали: «Веруем Богу, а Магомет учит нас обрезанию, запрещает вкушать свинину и вино, но по смерти обещает нам красных жён, каждому по сердцу его, дозволяя и в здешней жизни многожёнство». Обольстительна была для сластолюбца полная свобода страстей, но странным казалось ему обрезание и запрещение вина; попущением Божиим действие одной страсти победило в нём другую, для того чтобы отвлечь от обеих. «Вино есть веселие на Руси, и не можем без него быть»,- отвечал он болгарам.

Услышав о посольстве болгар, явились и посланники от папы, из области немецкой, которые стали обличать язычнику ничтожество его идолов и проповедовали Бога единого. Владимир хотел знать о заповедях их веры; они отвечали снисходительно, заповедуя пост по силе каждого, ибо кто пьёт или ест, то всё во славу Божию, по словам апостола (1 Кор. 10, 31). Но самая эта ослаба, которою надеялись привлечь к себе язычника, не тронула его сердца, ибо оно требовало обличений сильных для потрясения духа и совершенно разрешения от страстей. Просто и мудро отвечал немцам Владимир: «Идите обратно, ибо сего отцы наши от вас не принимали».

Тогда и евреи хазарские, обитавшие в Тавриде, подвигнутые вестью о посольстве болгар и христиан к сильному князю русскому, думали привлечь его к своей вере. Послы их сказали ему: «Христиане веруют тому, кого мы распяли, мы же веруем единому Богу, Авраамову, Исаакову и Иаковлеву». Спросил и их Владимир: «Что есть закон ваш?» - и услышал отчасти то же, что и от болгар; обрезание и запрещение свинины, с прибавлением хранения субботы. «Но где же земля ваша?- спросил их Владимир.- И там ли вы ныне?» Смутились евреи и сказали князю: «Прогневался Бог на отцов наших и расточил нас по всем странам, грехов ради наших; Иерусалим, земля наша, в руках христиан». Внук мудрой Ольги отвечал им: «Как же учите вы иных, будучи сами отвержены от Бога; если бы Бог любил вас и закон ваш, не были бы вы расточены по чужим странам; хотите и нас подвергнуть такой же участи?»

Наконец, прислали и греки философа своего к Владимиру, по имени Константина, который обличил перед ним всю плотскую прелесть веры Магометовой и ту духовную слепоту, в коей коснели евреи, распявшие Господа славы и сами добровольно отвергшие спасение своё, которое перешло к христианам. Учение христианское не могло не поразить язычника; он хотел слышать от философа, для чего сошел Бог на землю и всю повесть страданий Христовых. Тогда в кратких, но ярких чертах раскрыл ему философ всё чудное сказание Ветхого Завета: о создании неба и земли, о сотворении и падении человека, искушённого дьяволом, изгнании его из рая и о первом братоубийстве (горькое воспоминание для убийцы брата!). Страшная картина потопа, карающего землю за грехи людей, и огненная казнь Содома и Гоморры, избрание Авраама родоначальником нового племени, из которого должен был произойти Искупитель, рабство Израиля в стране Египетской и чудные знамения, с какими извел их Моисей из плена, прехождение Чермного моря и потопление фараона; закон, данный Богом посреди громов Синайских, и завоевание Израилем земли обетованной; царь воитель Давид, угодивший Богу, и сын его Соломон, строитель храма, святая святых, и последующие за тем судьбы царства до разорения Иерусалима и первого храма; вавилонское семидесятилетнее пленение и обновление храма, в котором должен был явиться сам Господь, предсказанный пророками; всё это, при чудном свете речений пророческих, которые предваряли о каждом событии до последнего, величайшего из них, сошествия на землю Бога, глубоко потрясло душу Владимира.

Но сердце его умилилось, когда после всех ветхозаветных картин философ рассказал ему смиренную евангельскую повесть о воплотившемся Творце, рождённом ради его спасения в убогом вертепе от Девы и повитом в яслях между бессловесных, Который, когда настало время исполнить дивное искупление человеков, явился в пустыне, крестился в Иордане, собрал учеников и проповедовал Евангелие Царствия Небесного со многими чудесами, ознаменовавшими в сыне человеческом Сына Божия; как, преданный учеником, был Он представлен на судилище языческое жрецами еврейскими, терзаем, поруган, распят на кресте и как в третий день воскрес от гроба, во исполнение слов пророческих; как, умертвив смерть, вознёсся на небо к Отцу Своему и ниспослал от Него Духа Святого на учеников Своих, которые проповедовали веру Христову по вселенной.

Рождение Бога от Девы и распятие его на древе крестном поразили язычника, который привык искать земного величия в богах своих; но философ объяснил ему недоумение его сердца: «Обольщён был древле Адам и, богом пожелав быть, не сделался богом; сего ради Бог сделался человеком, чтобы обоготворить Адама; лестью женскою пал в раю Адам, вкусив от запрещённого древа, и от Девы воплотившийся Бог распялся на древе, чтобы обновить падшую природу человека». Мудрец христианский, желая ещё более поразить не только мысли, но и чувства Владимира, показал ему икону Страшного суда, на коем изображены были муки грешников и блаженство праведных. Глубоко вздохнул Владимир, взирая на чудную сию икону, которая представляла ему собственную его участь в будущем веке, если не покается. «Благо сим одесную и горе сим ошуюю!» - воскликнул он, и философ сказал князю: «Если хочешь одесную стать с праведными, то веруй в Господа Иисуса, распятого и воскресшего из мертвых, и крестись во имя Его».

Тронуто было сердце язычника, но не вдруг мог он решиться оставить широкий путь мирских наслаждений, чтобы вступить в тесные врата, которые вели в Царствие Божие. «Пожду еще мало»,- сказал Владимир и положил в сердце своем испытать о вере, ибо дело шло не об одном личном его убеждении, но и о просвещении всего народа. С великими дарами и почестями отпустил он философа и созвал бояр своих и старейшин градских на спасительное совещание, от которого должно было зависеть не только временное благо земли Русской, но и вечное. «Вот приходили ко мне болгаре,- говорил князь,- предлагая принять закон их; потом приходили немцы, восхваляя также веру свою; были после них и евреи; последние пришли греки, осуждая все прочие верования и прославляя своё; много беседовал посланный их о начале и судьбах мира сего, чудна была его беседа и сладостна для слуха; он возвещал об ином мире, в котором умирающие опять воскреснут, чтобы более не умирать, и обещал сиe тем, кто вступит в их веру, угрожая мукою огненною отступникам; итак, придайте мне разума, какой дадите ответ?»