Вопросы на логическое мышления в средней группе. Игры для развития мышления у детей дошкольного возраста

Комплекс дидактических игр по развитию мышления у детей среднего дошкольного возраста

Игра «Чем похожи и чем отличаются? »

Цель: развитие зрительного восприятия, внимания, мышления и речи.

Оборудование: магнитная доска; магниты; 8 пар предметных картинок: мухомор – подосиновик, платье – юбка, ваза – кувшин, заяц – кролик, кот – рысь, трамвай – троллейбус, аист – лебедь, ель – лиственница.

Взрослый поочередно прикрепляет к магнитной доске каждую пару картинок и предлагает детям найти сходство и различие между изображенными предметами.

Игра «Подбери пару к слову».

Оборудование: мяч.

Дети встают в круг. Воспитатель с мячом - в центре круга, он бросает мяч одному из детей и говорит: «Игрушка». Ребенок должен поймать мяч и назвать, например: «Кукла».

Игра «Что это? Кто это? »

Цель: развитие мышления и речи.

Оборудование: 24 предметные картинки.

Дети делятся на две команды. Садятся за столы на удалении друг от друга. Каждой команде раздаются одинаковые комплекты картинок с изображением овощей, фруктов, животных и т. д. Дети поочередно дают описание одной из картинок. Если описание правильное и картинка угадывается, то её откладывают в пользу отгадавших.

Игра «Разложи карточки»

Цель: развитие логического мышления.

Оборудование: квадратный лист бумаги, разделенный на девять клеток (для каждого ребенка) ; поднос с девятью картинками, три из которых – одинаковые (для каждого ребенка) .

На столе перед каждым ребенком находится квадратный лист бумаги, разделенный на девять клеток, и поднос с девятью картинками, три из которых – одинаковые. Воспитатель предлагает детям разложить картинки по клеткам так, чтобы в рядах и столбах не оказалось по две одинаковых картинки.

Игра «Разложи картинки по группам»

Цель: развитие навыков анализа и синтеза.

Оборудование: поднос с двенадцатью картинками. Которые можно разделить на четыре группы, например, овощи: лук, морковь, капуста; фрукты: яблоко, груша, персик; посуда: чашка, тарелка, чайник; инструменты – молоток, пила, лопата и т. д.

Перед каждым ребенком находится поднос с двенадцатью предметными картинками. Воспитатель предлагает детям разделить все картинки на четыре группы. (Комплекты картинок у детей разные) .

Задание «Закрой лишнюю картинку»

Цель: развитие мыслительных процессов (эмпирическое обобщение).

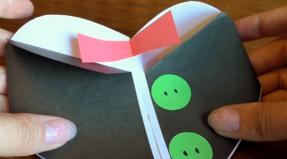

Оборудование: карточка к заданию и квадратик из плотной бумаги (4*4 см) (для каждого ребенка) .

Перед каждым ребенком находится карточка к заданию и квадратик из плотной бумаги. Детям предлагается найти картинку, которая не подходит к остальным, и закрыть ее бумажным квадратиком.

Задание «Нарисуй и зачеркни»

Цель: развитие слухового внимания, памяти и мышления.

Оборудование: лист бумаги и простой карандаш (для каждого ребенка) .

На столе перед каждым ребенком находятся лист бумаги и простой карандаш. Взрослый предлагает детям:

Нарисовать два треугольника, один квадрат, один прямоугольник и зачеркнуть третью фигуру;

Нарисовать три круга, один треугольник, два прямоугольника и зачеркнуть вторую фигуру;

Нарисовать один прямоугольник, два квадрата, три треугольника и зачеркнуть пятую фигуру.

Игра «Подбери парную картинку»

Цель: развитие логического мышления, памяти и речи.

Оборудование: магнитная доска; 12 пар предметных картинок: мотоцикл – колесо, аквариум – рыбки, кровать – подушка, книжный шкаф – книги, теплоход – якорь, молоток – гвоздь, батон – колосок, пчела – соты (мёд, корзина – подосиновик, лошадь – жеребёнок, белка – орех (шишка, ваза – тюльпан (гвоздика) .

На магнитной доске прикреплены картинки. Расположение картинок: верхний ряд – мотоцикл, аквариум, кровать, книжный шкаф, теплоход, молоток, батон, пчела, корзина, ваза, лошадь белка; нижний ряд - жеребенок, якорь, подосиновик, соты, подушка, книги, рыбки, колесо, колосок, орех, гвоздь, тюльпан. Детям предлагается составить пары, подбирая для каждой картинки из верхнего ряда подходящую картинку из нижнего ряда. Дети поочередно составляют пары и объясняют свое решение.

Игра «Подбери четвертую фигуру»

Цель: развитие логического мышления, умения сравнивать фигуры и на основе выделенных признаков делать умозаключения и устанавливать закономерности в изображениях.

Оборудование: карточки к заданию и простой карандаш (для каждого ребенка) .

На столе каждого ребенка находятся карточки и простой карандаш. Воспитатель привлекает внимание детей к отличительным признакам изображенных фигур, к принципу их очередности, и предлагает правильно закончить ряд, выбрав один из данных справа рисунков. (Нужный рисунок обводится карандашом) .

Игра «Придумай загадку»

Цель: развитие речи и мышления.

Оборудование: игрушки и знакомые детям предметы.

На столе лежат различные игрушки и знакомые детям предметы. Одному из детей (ведущему) предлагается, не показывая на предмет, составить его описание в форме загадки. Тот, кто угадает. О каком предмете идет речь, становится ведущим.

Игра «Составь предложение по двум картинкам»

Цель: развитие внимания, мышления и речи.

Оборудование: магнитная доска; магниты; пары предметных картинок: : бабушка – кофта (чашка, ваза, девочка – кролик (фасоль, лыжи, мальчик – кот (велосипед, коньки, аист – гнездо и т. д.

Воспитатель поочередно прикрепляет к магнитной доске пару картинок и предлагает детям составить по ней как можно больше предложений.

Игра «Любимая еда»

Цель: развивать мышление, речь, умение выделять в сравниваемых объектах признаки сходства и различия.

Оборудование: предметные картинки, например: корова – сено, кролик – капуста, медведь – мед, кошка – молоко и т. д.

Подбираются картинки с изображением животных и пищи для этих животных. Перед дошкольниками раскладываются картинки с животными и отдельно картинки с изображением пищи, предлагается каждому животному разложить его любимую еду.

Игра «Скажи мне наоборот»

Цель: развитие мышления, внимания, умения подбирать слова-антонимы.

Воспитатель предлагает детям назвать слова противоположного значения, например: большой – маленький. Можно использовать следующие пары слов: веселый – грустный, быстрый – медленный, пустой – полный, умный – глупый, трудолюбивый – ленивый и т. д.

Игра «Нелепицы»

Цель: развитие речи, внимания, мышления.

Оборудование: карточка к заданию.

Воспитатель предлагает ребенку рисунки, в которых содержатся какие-нибудь противоречия, несообразности, нарушения в поведении персонажей, просит ребенка найти ошибки и неточности и объяснить свой ответ. Предлагается ответить, как бывает на самом деле.

Задание «Дополни фразу»

Цель: развитие слухового внимания, мышления, речи.

Если песок мокрый, то.

Мальчик моет руки, потому что.

Если переходить улицу на красный свет, то.

Автобус остановился, потому что.

Дидактические игры можно условно разделить на несколько стадий.

Первая стадия характеризуется появлением у ребенка желания играть, активно действовать. Возможны различные приемы с целью вызвать интерес к игре: беседа, загадки, считалочки.

На второй стадии ребенок учится выполнять игровую задачу, правила и действия игры.

На третьей стадии ребенок, уже знакомый с правилами игры, проявляет творчество, занят поиском самостоятельных действий.

Все д/и можно разделить на три основных вида: игры с предметами; настольно-печатные и словесные игры.

Остановимся на словесных играх. Словесные игры построены на словах и действиях играющих. В таких играх дети самостоятельно решают разнообразные мыслительные задачи: описывать предметы, выделяя характерные признаки; отгадывают по описанию; находят признаки, сходства и различия; группируют предметы по различным свойствам, признакам; находят алогизмы в суждениях др.

В старшем дошкольном возрасте, когда у детей начинает активно формироваться логическое мышление, словесные игры чаще используют для формирования мыслительной деятельности, самостоятельности в решении задач. С помощью словесных игр у детей воспитывают желание заниматься умственным трудом. В игре сам процесс мышления протекает активнее, трудности умственной работы ребенок преодолевает легко, не замечая, что его учат.

Словесные игры можно объединить в четыре основные группы:

- Игры, с помощью которых формируют умение выделять существенные (главные) признаки предметов, явлений: «Отгадай-ка», «Магазин», «Где был Петя», «Да-нет» и др.

- Игры, используемые для развития у детей умения сравнивать, сопоставлять, замечать алогизмы, делать правильное умозаключение: «Похож не похож», «Кто больше заметит небылиц» и т.д.

- Игры, с помощью которых развивается умение обобщать и классифицировать предметы по различным признакам: «Кому что нужно?», «Назови три предмета», «Назови одинаковыми словами» и др.

- Игры, которые развивают внимание, сообразительность, мышление, выдержку: «Испорченный телефон», «Летает – не летает» и др.

Игры на развитие логического мышления

1. Игры на формирование умений выполнять классификацию.

«Разложи предметы»

Оборудование: набор из 8 игрушек и предметов различных по назначению, но одни – деревянные, а другие – пластмассовые: машинки, пирамидки, грибочки, тарелочки, бусы, кубики, домики, елочки по 2; две одинаковые коробочки.

Ход игры:

Педагог рассматривает с ребенком все игрушки по одной, а затем говорит: «эти игрушки надо разложить в 2 коробочки так, чтобы в каждой коробке оказались игрушки – чем-то похожие между собой». В случае затруднения педагог первую пару игрушек – елочки ставит их рядом и просит ребенка сравнить: «чем эти елочки различаются между собой?». Если ребенок не может найти основное отличие, педагог обращает внимание ребенка на материал, из которого сделаны эти игрушки. Затем ребенок действует самостоятельно. В конце игры надо обобщить принцип группировки: «в одной коробке – все деревянные игрушки, а в другой – все пластмассовые».

«Летает – не летает»

Ход игры:

Педагог предлагает детям быстро назвать предметы, которые летают, когда он скажет слово «летает», а затем назвать предметы, которые не летают, когда он скажет слово «не летает».

Игру можно проводить на прогулке.

«Съедобное – не съедобное»

Игра проводится по аналогии с предыдущей. Педагог произносит слова «съедобное», «не съедобное».

«Будь внимательным»

Ход игры: Педагог говорит детям: «я буду называть четыре слова, одно слово сюда не подходит. Вы должны слушать внимательно и назвать лишнее слово». Например: матрешка, неваляшка, чашка, кукла; стол, диван, цветок, стул и т.д. После каждого выделенного «лишнего» слова педагог просит ребенка объяснить, почему это слово не подходит в данную группу слов.

2. Игры на формирование умений выполнять систематизацию.

«Новоселье у матрешек»

Цель: учить детей сравнивать предметы, видеть в предметах разные их свойства, располагать предметы в определенном порядке, выделив при этом существенный признак.

Ход игры: педагог рассказывает: «матрешки поселились в новом доме. Каждая получила свою квартиру. Самая маленькая – на первом этаже, на втором – немного побольше, на третьем – еще побольше, на четвертом – еще больше. А на пятом, последнем этаже – самая большая. Они порадовались своим квартирам и пошли в парк гулять. Пришли вечером и забыли, кто где живет. Помоги же матрешкам найти свои квартиры. Расскажи им, где их квартиры.

Игра «Что тяжелее?»

Цель: учить детей раскладывать изображения предметов в определенной последовательности, ориентируясь на качество предметов.

Оборудование: набор карточек с изображением следующего вида одежды: зимнее пальто, осеннее пальто, зимнее платье, летнее платье, купальник; на обратной стороне полоски соответствующей длины: самая длинная изображает зимнее пальто, короче – осеннее пальто, еще короче – зимнее платье и т.д.

По аналогии проводятся следующие игры: «Кто старше?», «Что ярче светит?», «Что быстрее?», «Кто быстрее?».

3. Игры на формирование количественных представлений.

Загадки:

- На крыльце сидит щенок,

Греет свой пушистый бок.

Прибежал еще один

И уселся рядом с ним. (Сколько стало щенят?).

- Ежик по лесу шел,

На обед грибы нашел –

Два под березкой, один у осины.

Сколько их будет в плетеной корзине?

- Карандаш один у Миши

Карандаш один у Гриши.

Сколько же карандашей

У обоих малышей.

- Гуляет в джунглях старый слон,

И одинок, и грустен он.

Но подошел к нему сынок,

И больше он не одинок. (Сколько теперь слонов?).

- Под кустами у реки

Жили майские жуки,

Дочка, сын, отец и мать,

- Два щенка – боловника

Бегают, резвятся,

К шалунишкам три дружка

С громким лаем мчатся,

Вместе будет веселей.

Сколько же всего друзей?

- Я рисую кошкин дом:

Три окошка, дверь с крыльцом.

Наверху еще окно,

Чтобы не было темно.

Посчитай окошки

В домике у кошки

- У домика утром

Два зайца сидели.

И дружно веселую песенку пели.

Один убежал, а второй вслед глядит.

Сколько у домика зайцев сидит?

4. Игры на формирование умений устанавливать причинно – следственные связи и зависимости.

Игра «Угадай-ка: плывет – тонет?»

Ход игры:

Ребенку предлагают угадать, какие предметы плавают, а какие – тонут. Педагог называет попарную группу предметов: деревянная палочка – гвоздь, деревянная и металлическая линейки, деревянный и металлический шарики, деревянный и металлический корабли, металлическое и деревянное колечки и т.д. В случае затруднений педагог организует практические действия с этими предметами. Предметы даются в случайном порядке, а не попарно. В конце игры следует предложить ребенку обобщить, какие же предметы плавают, а какие тонут, почему?

Рассказы – загадки.

«Что было ночью?»

«В д.с воспитатель подошел к окну и сказал: «дети, посмотрите в окно, все вокруг белое – земля, крыши домов, деревья. Как вы думаете, что было ночью?». Что ответили дети?».

«Дождливая погода»

«Девочка Таня гуляла на улице, потом побежала домой. Мама ей открыла дверь и воскликнула: «ой, какой пошел сильный дождь!». Мама в окно не смотрела. Как мама узнала, что на улице идет сильный дождь?».

«Не покатались»

«Два друга – Олег и Никита взяли лыжи и пошли в лес. Ярко светило солнышко. Журчали ручьи. Кое-где проглядывала первая травка. Когда мальчики пришли в лес, то покататься на лыжах не смогли. Почему?».

Продолжи предложения:

- Мы включили свет, потому что … .

- Мама вернулась, чтобы взять зонт, потому что … .

- Дети надели теплую одежду, потому что … .

- Щенок громко залаял,потому что … .

- Алеша выглянул в окно и увидел … .

- Таня проснулась утром и … .

Логические задания в стихах

Р.Сеф

Сахар

Белый сахар-рафинад,

Крепкий сахар-рафинад

Хвастался:

Я очень твердый,

Я алмазу – друг и брат.

Но однажды вечерком

(Что могло случиться с сахаром вечерком?)

Встретился он с кипятком

И растаял твердый сахар

В жидком чае с молоком.

О том, почему все заплакали

Сняли тоненький сюртук,

Сняли рыжую рубашку,

Сняли желтую рубашку,

А стянув еще рубашку,

Все заплакали вокруг.

(Почему все заплакали?)

Вот как мы вчера на кухне

Раздевали сладкий лук.

А.Тихоненко

Горе

У меня большое горе:

Мне не виснуть на заборе,

На траве нельзя лежать,

В чехарду нельзя играть,

И нельзя гонять мне мяч!

Хоть девчонкой стань и плачь!

А откуда эти муки?

(Почему мальчику нельзя заняться любимыми делами?)

Я сегодня в новых брюках!

В качестве игр можно использовать любые загадки.

Также для развития логического мышления я использую игры сделанные из дерева: «Сложи квадрат», «Головоломки», «Уни- кубы», «Палочки Кюизенера», «Рамки вкладыши Монтессори» и магнитный 3D конструктор.

Все родители хотят вырастить детей умными, сообразительными, поэтому часто интересуются, с какого возраста можно предлагать ребенку игры на развитие мышления. В поисках ответа они обращаются к различным источникам и иногда закрывают хорошую страницу только потому, что споткнулись о непонятное слово. Не уходите с сайта, если что-то покажется вам трудным для понимания. В этой статье все сложные термины будут объяснены доступным языком.

Что такое мышление?

Не нужно считать, что если ребенок читает наизусть длинные стихи или в полтора года знает почти все буквы, то у него прекрасно развито мышление. Эти действия говорят только о хорошей памяти. Мыслительная деятельность должна отражаться в правильном понимании окружающей действительности, способности уловить связи между различными явлениями. Человек со сформированным мышлением при решении различных жизненных задач использует смекалку, находит нестандартные ходы.

Несведущему человеку кажется, что разобраться в процессах формирования мышления очень сложно и эти знания доступны только специалистам. Конечно, наука о мозговой деятельности требует долгого освоения, но в основных понятиях и способах их применения при воспитании дошкольника сможет разобраться каждая мама.

В мыслительных процессах выделяют 5 основных операций.

- Анализ – умение разобрать предмет или явление «по косточкам», выделить составляющие части и признаки. Например, услышав слово «арбуз», человек сразу представляет себе большой круглый плод с зеленой корочкой и вкусной красной мякотью.

- Синтез – операция, противоположная анализу, позволяющая по отдельным определениям понять, о чем идет речь. Например, животное, которое мяукает, любит молоко и ловит мышей – кошка.

- Сравнение – умение найти сходство и различие между предметами или явлениями. Зима и лето – времена года, но летом тепло, а зимой холодно.

- Обобщение – умение понять связь между несколькими терминами и назвать их одним словом: тарелка, чашка, блюдце – посуда.

- Классификация – умение группировать предметы по одному признаку: материалу, цвету, форме.

Все эти стадии идут одна за другой, но чтобы мыслительные процессы развивались правильно, с ребенком нужно заниматься. Желательно заранее подбирать задания, постепенно усложняя их. Иногда малыш «застревает» на каком-то этапе развития. Не впадайте в панику – скорее всего, через несколько дней он усвоит непонятный урок и сможет двигаться дальше. Волноваться нужно, если прошло около месяца, но никаких достижений нет. В этом случае следует обязательно проконсультироваться с детским психологом.

Как связано мышление с другими когнитивными процессами?

В любом человеке с рождения заложена тяга к познанию окружающего мира. Процессами изучения и исследования действительности занимается когнитивная психология. Эта отрасль изучает внимание, память, эмоции, мышление – то есть внутреннюю психическую деятельность человека.

Представьте ситуацию: дипломат выслушал неприятные высказывания, которые сильно затронули его чувства. В силу своей профессии он обязан быть вежливым, изображать дружелюбие и не показывать негативной реакции на выпады противников. Внешние проявления – это поведенческие реакции. Внутри у человека все кипит, он почти готов броситься на обидчика с кулаками, но разум подсказывает, что нужно сдержаться, мозг ищет приемлемые ответы, вспоминает опыт подобных ситуаций и анализирует последствия каждого слова. Эти невидимые глазу процессы и относятся к когнитивной сфере.

Мышление – один из видов когнитивной деятельности. Оно неразрывно связано с другими составляющими внутренней психической сферы. Если убрать остальные процессы, человек уподобится совершенному компьютеру, который может решать сложные задачи: новейшие приборы умеют обучаться и строить многоходовые логические связи, но назвать их разумными существами нельзя.

Человеку доступен целый комплекс когнитивных процессов, которые и делают его личностью:

- восприятие;

- память;

- мышление;

- эмоции;

- способность общаться;

- внимание.

При занятиях по развитию мышления нужно задействовать все эти процессы, иначе желаемого результата получить не удастся. Если ребенок станет решать задачи равнодушно, без эмоций, этот процесс ему сразу наскучит, и малыш побежит искать более интересное дело. Отсутствие внимания приведет к тому, что ученик пропустит важные данные в условии задачи и решение окажется неправильным. Умение общаться необходимо для обмена информацией и взаимодействия при совместной работе над решением вопроса. Отключите остальные составляющие – и мозг окажется в вакууме, мыслительная деятельность станет невозможной.

Этапы развития мышления

Как только малыш родился, в его мозг начала поступать масса новой информации. Сначала в маленькой головке царит полный хаос, но постепенно все, что кроха видит, слышит и чувствует, приходит в определенную систему, между различными сведениями возникают связи. Мама берет на руки, расстегивает халат, грудничок чувствует знакомый запах – значит, можно пососать вкусного молочка.

Развитие мышления можно начинать уже сейчас. Возьмите ручку младенца, нажмите на кнопочку – и в комнате зажжется свет. Не молчите при этом действии, объясните: нужно нажать на выключатель, чтобы стало светло. Когнитивная система отправит эти сведения в долговременную память, образуется причинно-следственная связь. Не нужно рассказывать крохе теорию электромеханики, он все равно ничего не поймет, а взаимодействие «выключатель – лампочка» запомнит.

Примерно до школы мыслительные процессы будут развиваться только на основе тех знаний, которые поступают через органы чувств. Сейчас малышу бесполезно объяснять, что такое космос, электромагнитные волны, бесконечность – он не может это увидеть, потрогать, передвинуть. Абстрактные понятия станут доступны не раньше 5 лет.

Различается несколько этапов развития мышления:

- наглядно-действенный – от года до 3 лет;

- наглядно-образный – от 3 до 7 лет;

- абстрактно-логический – начинается в школьном возрасте.

Считается, что наглядно-действенное мышление развивается после года, но уже грудничку можно показать, что действия человека приводят к какому-то результату. Стакан был пустой, вы вдвоем налили в него воду из бутылочки – сосуд наполнился, можно попить. Для взрослого человека исход таких действий понятен, а для малыша это настоящее открытие. Учите его наполнять игрушечные емкости песком, жидкостями, крупой. А что произойдет, если положить в ведерко снег и принести его в теплую квартиру? Вы знаете, а для малыша это – настоящее волшебство.

После 3 лет ребенка уже не удивить включающимся светом или тающим снегом, у него начинает формироваться наглядно-образное мышление. Дети считают Деда Мороза или Зубную фею реальными существами, которые участвуют в жизни людей. Малыш с удовольствием рассматривает картинки в книжках, фотографии, узнает на них родных людей и знакомые предметы. Постепенно он начинает понимать, что собака – это не только Рыжик, живущий в его квартире, но и множество других животных, встречающихся на улице и на картинках.

Около 5-7 лет ребенок начинает разбираться в символах, значках, цифрах. Понятия отрываются от образов – он знает, что такое «воздух», хотя не может его ни увидеть, ни потрогать. На основе 2-3 фактов дошкольник может сделать вывод, прогнозировать дальнейшие события. Ребенок дошкольного возраста знает, что в ненастную погоду мама заставляет его надевать сапоги. Сегодня идет дождь – значит, выбежать на улицу в кроссовках не получится. Формируется новый этап – абстрактно-логическое мышление.

Занятия с детьми младшего возраста

У годовалого малыша полным ходом идет развитие мозговой деятельности. Он познает окружающий мир через действия: если предмет невозможно схватить, сломать, засунуть в рот, вещь редко становится интересной ребенку. Дети стремятся попасть в любой уголок квартиры, открыть любую дверь. Они вытаскивают вещи из шкафов, пробуют на вкус мамину губную помаду. Не мешайте детским исследованиям, просто уберите в недоступное место все опасные предметы.

Научите ребенка не только ломать, но и создавать. Многочисленные игры для дошкольников на развитие мышления дают огромный простор для творческого процесса. Можно обойтись и без дорогого дидактического материала. Стройте башни из кубиков, лепите снеговиков. Летом возьмите на прогулку ведерко, совок и набор формочек. Даже самого непоседливого малыша можно некоторое время удержать на одном месте, если он займется игрой с песком.

Не гуляйте все время на одной и той же детской площадке, ходите по разным местам. Одинаковая обстановка не дает новых впечатлений, которые являются важной пищей для развития мышления.

В этом возрасте формированию детского мозга очень помогут развивающие центры, мобили, всевозможные шкатулки и коробочки, куда можно положить небольшой предмет. Купите ребенку пирамидки, кубики, игрушки, которые можно собирать и разбирать. Мелкая моторика, необходимая для этих действий, стимулирует развитие мозга и хорошо подготовит малыша к переходу на формирование следующего, наглядно-образного типа мышления.

Если малыш не хочет заниматься конструктором или кубиками, проявите хитрость. Попробуйте собрать сами, сделайте вид, что ничего не получается, и попросите вам помочь.

Игры на развитие наглядно-образного мышления

Когда малышу исполнится 3 года, нужно развивать его наглядно-образное мышление. Родителям ни в коем случае нельзя мешать этому процессу. На прогулке малыш тянет папу к дереву показать, что у того есть глазки и ротик. Стремящийся вложить в голову ребенка как можно больше научных знаний мужчина говорит, что большое отверстие – это дупло, а круглые точки – следы от отвалившихся веток. Волшебство пропало, сказочный дуб с добрым лицом превратился в обычное растение – и стремление находить в привычных предметах что-то новое начинает угасать. Общаясь с ребенком, забудьте о своем возрасте, посмотрите на окружающие предметы глазами маленького человечка и вместе с малышом придумайте, на что они похожи.

Около трех лет дети иногда отвергают дорогих нарядно одетых кукол и играют со щепочкой, деревянной ложкой или старым пупсом, на котором уже не видно лица. Такому явлению можно только порадоваться: юному фантазеру неинтересны игрушки, где все понятно и придумать уже ничего нельзя. Зато в сухой ветке он увидел такую куклу или зверюшку, которая ему нужна. Не ругайтесь, что малыш несет домой с улицы то камень, то обломок доски, – вместе подумайте, что это такое и как этот предмет можно применить.

Некоторые дети с пеленок начинают замечать похожие признаки в совершенно разных предметах, у других такую способность нужно развивать. Существует несколько игр, которые помогут ребенку научиться строить образные ассоциации. В магазинах можно приобрести головоломки, где из нескольких элементов нужно сложить различные фигуры. В домашних условиях можно использовать все, что попадется под руку, и придумать множество игр и соревнований.

- Возьмите картинку, кубик или другой предмет и предложите придумать как можно больше образов, на что это похоже.

- Нарисуйте половину бабочки, снежинки или другого симметричного изображения. Малыш должен закончить картинку.

- Составьте из спичек геометрическую фигуру и попросите переложить 2-3 палочки, чтобы получилось другое изображение (флажок из домика, танк из корабля).

- В сетке 3х3 квадрата нарисуйте 3 разных мячика или домика. 2 клеточки оставьте пустыми и попросите их заполнить, чтобы в каждом ряду и столбце оказались разные предметы.

Развитие абстрактно-логического мышления

Без развитого абстрактно-логического мышления невозможно получать новые знания, решать задачи, проводить исследования. Даже животное можно научить нажимать на ручку, чтобы открыть дверь. Но что делать, если она не открывается? Именно этот тип мозговой деятельности заставит мыслящего человека обследовать весь проем, повертеть рукоятки на замках, проверить шпингалеты и разобраться в причине возникшей проблемы.

Дошкольники могут решать простые математические задачки: к 3 яблокам прибавить 2 и сосчитать, сколько получилось. В школе детям придется делать сложные расчеты, где без формул, уравнений, а позже и интегралов уже не обойтись. Если у ребенка не развито абстрактно-логическое мышление, учеба превратится для него в пытку. Не нужно сваливать вину на наследственное отсутствие способностей – мозг, как и мышцы, следует тренировать.

Чтобы заложить основы логического мышления, занимайтесь с ребенком играми, в которых нужно выделять сходные и различающие признаки предметов. Рассыпьте перед ним пуговицы и попросите разложить их на несколько кучек, в каждой из которых предметы будут чем-то похожи. Если малыш затрудняется, дайте ему задание сами, например: красные отдельно, черные отдельно, зеленые отдельно. Возможно, он сам разделит пуговицы на группы, но вы не сможете понять, по какой системе это сделано. Не говорите сразу, что так неправильно, разберитесь, что ребенок увидел в этих предметах. Он мог отделить красивые от некрасивых или те, которые он уже видел, от незнакомых. Такая классификация тоже допустима.

В ожидании автобуса или в очереди ребенку становится скучно, он начинает ныть или баловаться. Не раздражайтесь – сейчас самый удобный момент заняться развивающими играми. Вариантов существует очень много.

- Съедобное – несъедобное. Вы называете любой предмет, а ребенок должен определить, годится ли он в пищу. Со временем игру можно усложнить, например, назвать сырое мясо или куклу из пряника.

- Найти лишнее. Вы называете 5 слов, к примеру: кошка, собака, стул, корова, коза. Ребенок должен сказать, что здесь лишнее и почему.

- Закончи фразу. Начните предложение, а ребенок пусть его закончит, назвав причину: мы вышли из дома в плащах, потому что… (идет дождь).

- Назови одним словом. Вы называете несколько предметов, а малыш должен назвать их одним словом: стол, стул, диван – мебель; суп, каша, хлеб – еда.

Игр, развивающих абстрактно-логическое мышление, существует множество. Начните играть с дошкольником в шашки, потом можно освоить шахматы и нарды. Вы не просто двигаете фигуры – мозг в это время анализирует ситуацию, предвидит возможные ходы противника и ищет лучший ответ на них. Не ругайтесь, если ребенок увлекся пасьянсами, пазлами, сборкой кубика Рубика. Он не попусту теряет время, а учится просчитывать ситуацию на несколько ходов вперед, искать верное решение среди множества комбинаций, развивает разум и логику.

В мыслительных способностях человека не все зависит от наследственности. Ученые наблюдали близнецов, воспитывающихся в разных семьях, и определили, что дети, развитием которых серьезно занимаются, становятся смышленее и сообразительнее братьев и сестер, на которых обращали мало внимания. Не нужно заваливать малыша головоломками и развивающими играми, чтобы он не мешал взрослым заниматься своими делами. Совместные занятия, развивающие мышление и речь, принесут намного больше пользы.

Выполнила: Воспитатель детского сада № 61 «Рябинка» Кемеровской области города Белово Кривоногова Дарья Владимировна

В сборнике представлена система дидактических игр и упражнений, направленных на развитие словесно-логического мышления детей дошкольного возраста. Адресован воспитателям дошкольных образовательных учреждений, родителям, а также студентам дошкольных факультетов педагогических училищ и институтов.

Дидактическая игра – средство обучения, поэтому она может быть использована при усвоении любого программного материала и проводится на индивидуальных и групповых занятиях. Дидактическая игра позволяет обеспечить нужное количество повторений на разном материале при сохранении эмоционального положительного отношения к заданию.

Благодаря дидактическим играм можно так организовать деятельность ребенка, что она будет способствовать формированию у него умения решать не только доступные практические, но и несложные проблемные задачи. А полученный при этом опыт даст возможность понимать и решать знакомые задачи в словесном плане.

Таким образом, особая роль дидактической игры в обучающем процессе определяется тем, что игра должна сделать сам процесс обучения эмоциональным, действенным, позволить ребенку получить собственный опыт.

При отборе дидактических игр на развитие словесно-логического мышления, мы прежде всего преследовали, поставленные нами цели и учитывали индивидуальные особенности каждого ребенка. Именно эти игры помогут развить у ребенка способность к переносу одного свойства предмета на другие (первые виды обобщения) , причинное мышление, способность к анализу, синтезу и др.

Предлагаемые в сборнике дидактические игры и упражнения по развитию логических форм мышления представлены в постепенно усложняющейся системе, которая учитывает опыт ребенка.

Несомненно, успешному проведению дидактических игр способствует умелое педагогическое руководство ими. Педагог своим поведением, эмоциональным настроем должен вызывать у него положительное отношение к игре.

Важным условием результативного использования дидактических игр в обучении является соблюдение последовательности в подборе игр. Прежде всего мы учитывали следующие дидактические принципы: доступность, повторяемость, постепенность выполнения задания. Все эти принципы предусмотрены нами в системе расположения игр, в данном сборнике.

В сборнике мы примерно распределили дидактические игры по этапам усвоения. Все игры апробированы в работе с детьми, воспитывающимися в дошкольных образовательных учреждениях. Каждый педагог может подобрать и другие игры, которые также следует расположить в порядке постепенного усложнения.

Дидактические игры могут быть включены в любой раздел программы и служить как для развития познавательной деятельности, так и для формирования собственной игры.

1. «Протолкни «все такие»

Цель: учить подбирать к одному образцу несколько объектов, выделяя их среди других; формировать первичное обобщение – «все шарики» , «все кубики» , «все большие» , «все маленькие» .

Оборудование: коробки с прорезями (по одной на каждой коробке) в форме круга, квадрата, треугольника, объемные геометрические формы (шары, кубы, треугольные призмы) , предметы этих же форм.

Ход игры:

За столом сидят рядом двое детей. На столе две коробки (одна – с квадратной, другая – с круглой прорезью) и вперемешку объемные формы (шары, кубы, башенки с треугольным сечением) , все одного цвета по три каждого вида. Педагог дает одному из детей коробку с круглой прорезью, а другому – с квадратной и ставит условие: отобрать сразу все, что можно протолкнуть в данную коробку. Ребенок отбирает фигурки среди лежащих на столе. Если он выбирает правильно, например, шары, но берет не все, а только один или два шара, педагог напоминает ему, что нужно взять «все такие» . Если же ребенок берет не только шары, но и башенки, педагог предлагает ему попробовать «только такие» и помогает путем проб отобрать, какие именно формы можно бросить в эту коробку.

После того, как дети отберут и бросят в прорези коробок нужные формы, педагог подводит итог: «Правильно, Таня собрала все шары и бросила их в коробку, а Костя отобрал все кубики и бросил их в свою коробку» . Предлагает детям открыть коробки и еще раз посмотреть, что в них лежит.

2. «По грибы»

Цель: учить подбирать к образцу не один, а несколько объектов одного цвета; закреплять результат обобщающим словом.

Оборудование: грибы из счетного материала (шляпки разного цвета – красные, желтые, белые, коричневые) , карточки для сбора грибов.

Ход игры:

Дети сидят на стульях в ряд. Педагог расставляет на полу грибы двух цветов, например, красные и желтые. Берет две корзиночки и в одну из них кладет гриб с красной шляпкой, в другую - с желтой. Отдает корзиночки двум детям и просит собрать в них «такие» грибы, какие лежат в корзинках. Дети собирают грибы, а остальные наблюдают за их действиями. Затем дети показывают, кто что собрал в корзинку, и результат обобщается в слове – «все красные» , «все желтые» .

3. «Кто где живет»

Цель: учить самостоятельно определять основание группировки предметов; подбирать к образцу не один, а несколько предметов.

Оборудование: игрушки, строительный материал, мебель.

Ход игры:

Педагог строит из настольного строителя два больших загона: в один из них ставит игрушку, изображающую животное, в другую – машину. Перед ребенком расставляет вперемешку игрушки (животные и машины, сначала 6, а затем 8-10) и просит подумать, найти для игрушек дом – расставить всех по местам. Если ребенок ошибается, педагог переставляет первые игрушки правильно, а затем не вмешивается в действия ребенка. Затем вновь игрушки расставляются

вперемежку. Другой ребенок выполняет задание. В конце игры подводится итог: «В этом доме живут животные, а в этом находятся машины» .

4. «Что кому дать»

Цель: продолжать учить самостоятельно определять основание груп-пировки, выделять существенный для данной задачи признак предмета; учить выделять цвет и форму в качестве основания для группировки предметов.

Оборудование: флажки, листья разной формы, цвета и величины.

Ход игры:

Две группы детей сидят на стульях друг против друга: в одной группе – девочки, в другой – мальчики. Педагог раскладывает на столе прямоугольные и треугольные флажки и говорит, что сейчас все будут маршировать с флажками; девочкам надо раздать квадратные флажки, а мальчикам – треугольные. Затем предлагает кому-либо из детей внимательно посмотреть, какие флажки надо дать девочкам, а какие – мальчикам, и раздать их. Если ребенок затрудняется, помогает ему выбрать первые два флажка. Способ раздачи выбирает сам ребенок. Он может раздать флажки сначала девочкам, затем – мальчикам или поочередно. В заключении педагог подводит итог: «У девочек все флажки квадратные, а у мальчиков треугольные» . Дети встают в шеренгу и маршируют с флажками под звуки бубна или барабана.

5. «Цвет и форма»

Цель: учить менять основание группировки предметов в соответствии

со сменой образцов.

Оборудование: плоские карточки с наклеенными геометрическими формами (круги, квадраты, треугольники, овалы, прямоугольники, трапеции, шестиугольники) шести цветов (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий) – 42 элемента.

Ход игры (проводится индивидуально) :

Ребенок сидит за столом напротив педагога. Он выкладывает перед ребенком на довольно большом расстоянии образцы, например красный, синий, желтый круги, т.е. объекты, одинаковые по форме и разные по цвету, и просит ребенка положить сюда «все такие» (показывает на красные круги) , сюда «все такие» (показывает на синие круги) , сюда «все такие» (показывает на желтые круги) . В стороне на столе лежат карточки этих цветов (квадраты, треугольники, овалы, трапеции, шестиугольники, прямоугольники – всего 18 карточек) . Педагог берет одну из карточек и просит ребенка положить ее «куда надо» , протягивает ребенку. Если он кладет карточку неверно или же не решается выполнить задание, педагог делает это сам, но при этом ничего не говорит ребенку, а протягивает ему вторую карточку и так по одной все остальные. Когда все карточки будут разложены по цвету, педагог спрашивает ребенка: «Какие формы ты положил сюда?» - либо подтверждает его ответ: «Правильно, сюда ты положил красную карточку» .

После этого педагог переходит ко второй части игры, когда меняется принцип группировки (в основу берется форма) . Педагог просит ребенка быть внимательным и говорит, что теперь надо выби-

рать карточки по-другому. Раскладывает перед ним три образца карточек с изображением квадрата, круга и треугольника одного цвета. По одной карточке в случайном порядке подает ребенку круги, квадраты и треугольники всех имеющихся образцов. Ребенок раскладывает их, а педагог уточняет результат: «Молодец, ты разложил верно – сюда все круглые, сюда все квадратные, сюда все треугольные формы» .

В дальнейшем меняют цвета и формы для группировки, увеличи-вают и количество образцов (4-6 одновременно) .

6. «Принеси такие же»

Цель: выделять свойство в предметах, отвлекаясь от их функциональ-ного назначения; подбирать к одному образцу группу предметов, находить эти предметы в групповой комнате; определять словом принцип подбора.

Оборудование: карточки с изображением разных форм разного цвета, игрушки и мелкие предметы разной формы и цвета.

Ход игры:

Педагог заранее раскладывает предметы в разных местах групповой комнаты предметы, разные по форме и цвету. Дети распределяются на три группы и рассаживаются на стулья в разных местах комнаты. Педагог приглашает к себе по одному ребенку (ведущему) из каждый группы и просит взять из коробки карточку, не показывая ее детям. Ребенок берет карточку и, возвращается к своей группе, показывает ее им так, чтобы не видела другая группа. Все дети должны принести иг-

рушки соответствующей формы или цвета. Если выбор производится по форме, то на карточке дается только контур формы, а если по цвету, то одна сторона карточки окрашена в соответствующий цвет. Дети приносят предметы и садятся с ними на стулья. Педагог спрашивает у каждой группы, какая карточка была у них. Дети отвечают (красный, желтый; квадратный, круглый) , и ведущий показывает всем свою карточку.

7. «Разложи картинки в свои конверты»

Цель: группировать предметы по разным свойствам; самостоятельно выделять принцип группировки, опираясь на образец; осмысливать и закреплять в слове результат своих действий.

Оборудование: конверты с наклеенными или нарисованными геомет-рическими формами, разными по цвету и величине (например: круги желтого, красного, синего цвета, большие, средние и маленькие; тре-угольники, овалы, шестиугольники трех цветов и трех величин) , кар-тинки с изображением предметов разной формы, цвета, величины, подносики.

Ход игры:

Играющие сидят за столами. Перед каждым ребенком по три конверта (например, на одном наклеен треугольник, на другом – овал, на третьем – квадрат) . У сидящего рядом не должны повторяться формы, т.е. конверты с другим сочетанием форм (например, круг, прямоугольник, квадрат) . На подносе перед каждым ребенком несколько картинок, которые он должен разложить по конвертам (так, картинки с изображе-

нием пуговицы, арбуза, круглых часов надо положить в конверт с кругом и т.д.).

Когда картинки будут разложены по конвертам, педагог вызывает к наборному полотну одного из детей и просит его вложить в наборное полотно свои конверты, а под ними вставить картинки, изображения которых соответствует данной форме. Ребенок объясняет, на основании чего он сделал такой выбор. При необходимости педагог помогает ему.

8. «Сделаем книжку»

Цель: представлять ситуацию, описанную в рассказе, уметь моделировать ее с помощью раскладывания готовых плоскостных форм, учить детей анализировать ситуацию.

Оборудование: листы белой бумаги по количеству детей, плоскостные изображения предметов, соответствующие содержанию рассказа.

Ход игры:

Педагог говорит детям, что они вместе будут делать книгу с красивыми картинками. Раздает листы бумаги, элементы изображения на подносах и просит внимательно слушать рассказ «О птичке и кошке» . Читает его спокойно, без остановок и пояснений: «Во дворе росло дерево. Около дерева сидела птичка. Потом птичка полетела и села на дерево, наверху. Пришла кошка. Кошка хотела поймать птичку и залезла на дерево. Птичка улетела вниз и села под деревом. Кошка осталась на дереве» . После этого педагог спрашивает о чем этот рассказ, что делали птичка и кошка. Затем идет поэтапный разбор рассказа с моделированием всех ситуаций.

Педагог спрашивает: «Что было сначала? – и читает первую фразу: «Во дворе стояло дерево» . Просит детей найти на подносах дерево и положить на свои листы бумаги. Затем говорит: «Около дерева сидела птичка» . Дети находят птичку и выкладывают ее около дерева и т.д.

9. «Угадай, о чем я рассказала»

Цель: узнавать предметы по словесному описанию, опираясь на зри-тельное восприятие предметов.

Оборудование: игрушки различные по форме, цвету и назначению.

Ход игры:

Дети садятся полукругом вокруг стола педагога. Он раскладывает на столе четыре знакомые детям игрушки и говорит, что загадает загадку, а они должны отгадать, о какой игрушке в ней говорится. После этого дает краткое описание одного из стоящих на столе предметов. Если дети не могут отгадать, педагог еще раз медленно произносит текст, делая остановку на каждом свойстве данной игрушки. Когда загадка отгадана, спрашивает у детей как они догадались, какие слова помогли им в этом. Затем переставляет игрушки на столе и дает описание другого предмета: «Растет в лесу зеленая, колючая, на Новый год, на праздник к нам придет» .

Предметы, о которых говорится в загадках, должны меняться, чтобы дети не заучивали отгадку, а слушали и понимали смысловую сторону речи, опираясь на имеющиеся представления и восприятие, помогающий создать единый образ со словом.

10. «Загадки»

Цель: та же.

Оборудование: игрушки или картинки с изображением хорошо знакомых детям предметов.

Ход игры:

Дети сидят полукругом. У педагога на столе картинки (изображением вниз) . Он вызывает ребенка, просит отгадать загадку на картинке. Затем приводит краткое описание хорошо знакомого детям предмета (например: «Стоит в комнате на полу, есть четыре ножки, сиденье и спинка. На нем можно сидеть» ) . Ребенок переворачивает на столе картинки, находит нужную и показывает ее детям. Другой ребенок отгадывает загадку, сходную по содержанию с предыдущей, но не имеющей в конце описания отличительный признак (например: «Стоит в комнате на полу. У него четыре ножки. Покрыт скатертью, на нем стоит тарелка» ) .

Позднее можно дать более сложную загадку, такую, как: «Летом серый, зимой белый, длинные ушки, короткий хвост. Никого не обижает, сам всех боится» .

11. «Достань кукле шарик»

Цель: учить анализировать условия практической задачи; использовать вспомогательные средства в тех случаях, когда они не имеют фиксированного назначения.

Оборудование: кукла, два шарика, стул.

Ход игры:

Педагог играет с куклой и шариком, а ребенок наблюдает. Затем педагог просит ребенка достать другой шарик со шкафа и поиграть с куклой. Шарик положен на шкаф так, чтобы, стоя на полу, ребенок не смог достать его. Он должен догадаться использовать стул, находящийся в поле зрения ребенка. Если ребенок не догадывается этого сделать, то педагог помогает ему проанализировать условия: «Рукой можешь достать шарик? Подумай, что тебе поможет в этом. Что нужно взять?» - жестом указывает на стул. В конце педагог уточняет: «Шарик находится высоко. Ты взял стул, он помог тебе достать шарик» .

12. «Достань мишке мячик»

Цель: продолжать анализировать условия практической задачи, ис-пользовать орудия в тех случаях, когда они не имеют фиксированного назначения.

Оборудование: мишка, мячик, палка.

Ход игры: педагог, играя с мишкой в мячик, закатывает мячик под шкаф так, что ребенок не может достать его рукой. Задача заключается в том, чтобы ребенок догадался использовать палку, которая находится в поле его зрения. Если он не сделает этого, то педагог помогает проанализировать условия: «Мяч далеко. Найди, чем можно его достать. Подумай. В конце занятия педагог обобщает: «Если рукой достать нельзя, надо искать, что поможет» .

13. «Достань ключик»

Цель: продолжать анализировать условия для решения практической

задачи, используя вспомогательное средство.

Оборудование: заводная игрушка, ключ, скамейка.

Ход игры:

Педагог показывает ребенку заводную игрушку. Ключ висит так, что, стоя на полу, ребенок не может его достать. Он должен догадаться использовать скамейку, находящуюся в поле зрения, в качестве вспомогательного средства. В конце игры педагог подытоживает действия детей.

14. «Достань машинку»

Цель: продолжать анализировать условия практической задачи; учит искать орудия в окружающей обстановке, используя их для достижения цели.

Оборудование: заводная машинка, палка.

Ход игры:

Педагог заводит машинку, и она как бы «случайно» заезжает под шкаф так, что ребенок не может достать ее рукой. Педагог просит его достать машинку и поиграть с ней. Ребенок должен решить практическую задачу. Если ребенок пытается доставать игрушку рукой, не надо его останавливать, пусть он убедится, что ее нельзя достать рукой. Затем педагог говорит: «Давай поищем то, что тебе необходимо» . В конце занятия педагог напоминает ребенку: «Надо всегда искать какой-либо предмет, который поможет достать игрушку» .

15. «Звени, колокольчик»

Цель: продолжать анализировать условия практической задачи, решать их с помощью проб.

Оборудование: колокольчик, укрепленный на подставке, веревка.

Ход игры:

Колокольчик, укрепленный на подставке, устанавливается на видном месте так, чтобы дети не смогло достать его рукой. К язычку колокольчика привязана веревочка. Стоя на полу, ребенок может свободно достать ее. По обе стороны колокольчика к подставке прикреплены две «ложные» веревки. Они несколько длиннее. Ребенку предлагают позвонить в колокольчик. Задача заключается в том, чтобы он догадался использовать ту веревку, которая прикреплена к язычку колокольчика. Ребенку дают возможность самостоятельно сделать правильный выбор. Если он продолжает дергать за «ложную» веревку, педагог говорит: «Слышишь не звенит колокольчик, попробуй за другую веревочку» . В заключении педагог уточняет, с помощью какой веревочки удалось позвонить.

16. «Столкни мяч в корзину»

Цель: та же.

Оборудование: мяч, палка, корзина.

Ход игры:

Ребенок сидит за столом, на противоположном краю стола лежит мяч на таком расстоянии, чтобы ребенок не смог достать его рукой. На столе слева от ребенка лежит короткая палка, рядом со столом на полу – длинная. На полу напротив мяча – корзина. Педагог просит ребенка столкнуть мяч в корзину, но вставать со стула нельзя. Ребенок должен

догадаться использовать нужную палку для сталкивания мяча. После выполнения задания необходимо еще раз обратить внимание ребенка на свойства предметов-орудий: «Какая палка помогла столкнуть мяч? Почему?» .

17. «Достань тележку»

Цель: продолжать анализировать условия практической задачи; про-должать использовать метод проб при решении практической задачи.

Оборудование: тележка с петлей, мелкие игрушки, экран.

Ход игры:

На столе на расстоянии, недоступном для вытянутой руки ребенка, находится тележка с петлей. Через нее свободно продета тесьма, оба конца разведены в стороны на 50 см. ребенок может легко достать их. Для подтягивания тележки надо использовать оба конца одновременно. На тележке лежат красочные маленькие игрушки. Задача заключается в том, чтобы ребенок догадался взяться за оба конца тесьмы одновременно и подтянуть к себе тележку. Если ребенок будет тянуть тесьму за один конец, она выскользнет из петли, и тележка остановится на месте. Педагог просит ребенка достать тележку и поиграть с игрушками. Если он вытянет тесьму за один конец, педагог продевает ее в петлю за экраном. Важно, чтобы ребенок сам убедился в том, что тесьму надо тянуть за оба конца. Поэтому надо предоставить ему возможность несколько раз пытаться достичь цели. В конце игры педагог подводит итог, задавая ребенку вопросы.

18. «Достань шарики»

Цель: та же.

Оборудование: банка с водой, черпачок, вилка, ложка, палочка с колечком.

Ход игры:

Педагог показывает детям высокую банку с водой, налитой до половины банки, на дне банки лежат шарики. Педагог говорит: «В воду упали шарики, надо их достать» . Недалеко от банки лежат черпачок, ложка, вилка, палочка с колечком. Детям предоставляется возможность пробовать эти предметы-орудия, важно, чтобы они самостоятельно убедились в выборе более подходящего орудия и обосновали свой выбор.

19. «Достань игрушку»

Цель: учит решать двухфазовые практические задачи, соблюдая конечную цель; анализировать окружающую обстановку.

Оборудование: заводная игрушка в целлофановом пакете, стул, на нем ящик со строительным материалом.

Ход игры:

Педагог предлагает достать мешочек с игрушкой, висящий на крючке так, что, стоя на полу, ребенок не может достать его. Для этого ему использовать стул, предварительно сняв с него ящик со строительным материалом. Педагог фиксирует внимание ребенка на конечной цели: «Можешь рукой достать игрушку? Что нужно сделать, чтобы достать ее?» . Педагог помогает ребенку осознать промежуточную цель – освободить стул – снять ящик со строительным материалом. Педагог следит, чтобы ребенок не увлекался игрой строительным материалом.

После выполнения задания он обобщает действия ребенка, говорит, что вначале он освободил стул, а затем использовал его, чтобы достать игрушку.

20. «Открой коробку»

Цель: та же.

Оборудование: коробка от готовальни, две картинки.

Ход игры (проводится индивидуально) :

Педагог кладет тыльной стороной вверх, говорит ребенку, что у него красивые картинки. Достает коробку от готовальни, кладет туда кар-тинку и закрывает коробку, не запирая штырьком. Предлагает ребенку открыть коробку и посмотреть картинку. Тот без труда открывает коробку, достает ее и рассказывает, что на ней изображено. Пока ребенок рассматривает картинку, педагог вкладывает в коробку другую картинку и закрывает коробку штырьком. Просит еще раз открыть коробку и достать вторую картинку. Если ребенок пытается открыть коробку силой, педагог предлагает ему поискать причину, почему коробка не открывается, попробовать открыть ее открыть разными способами, найти, что мешает.